Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) Ausgabe 2025

Von der EnDK anlässlich der Plenarversammlung vom 29. August 2025 verabschiedet.

Inhaltsverzeichnis

(Im Sinne einer Empfehlung; G = Gesetzesbestimmung; V = Verordnungsbestimmung)

Teil A: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1.1 Geltungsbereich und Zweck (G)

Art. 1.2 Ausnahmen (G)

Art. 1.3 Anwendungsbereich der Anforderungen (V)

Art. 1.4 Begriffe (V)

Art. 1.5 Stand der Technik (V)

Teil B: Energiebedarf von Neubauten

Art. 1.6 Energiebedarf von Neubauten (G)

Teil C: Wärmeschutz von Gebäuden

Art. 1.7 Grundsatz / Anforderung (G)

Art. 1.8 Anforderungen und Nachweis winterlicher Wärmeschutz (V)

Art. 1.9 Anforderungen und Nachweis sommerlicher Wärmeschutz (V)

Art. 1.10 Befreiung / Erleichterungen (V)

Art. 1.11 Kühlräume (V)

Art. 1.12 Besondere Bauten (V)

Teil D: Anforderungen an gebäudetechnische Anlagen

Art. 1.13 Grundsatz / Anforderung (G)

Art. 1.14 Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen (G)

Art. 1.15 Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen (V)

Art. 1.16 Wassererwärmer (V)

Art. 1.17 Wärmeverteilung und -abgabe (V)

Art. 1.18 Abwärmenutzung (V)

Art. 1.19 Lüftungstechnische Anlagen (V)

Art. 1.20 Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen (V)

Art. 1.21 Kühlen, Be- und Entfeuchten (V)

Art. 1.22 Grenzwerte für den Elektrizitätsbedarf für Beleuchtung (V)

Art. 1.23 Gebäudeautomation (V)

Teil E: Eigenstromerzeugung bei Neu- und Bestandesbauten

Art. 1.24 Anforderung Eigenstromerzeugung (G)

Art. 1.25 Berechnungsgrundlage Eigenstromerzeugung (V)

Art. 1.26 Ausnahmen (V)

Art. 1.27 Härtefälle (G)

Teil F: Wärmeerzeuger

Art. 1.28 Neubauten (G)

Art. 1.29 Wärmeerzeugersatz (G)

Art. 1.30 Brennstoffbetriebene Wärmeerzeuger (G)

Art. 1.31 Spitzenlastdeckung (V)

Art. 1.32 Wärmeerbund, Fernwärme (V)

Art. 1.33 Wärmeerzeuger in Neubauten (V)

Art. 1.34 Wärmeerzeugersatz in bestehenden Bauten (V)

Art. 1.35 Wirtschaftliche Unzumutbarkeit beim Wärmeerzeugersatz (V)

Art. 1.36 Befreiungen und Ausnahmen beim Wärmeerzeugersatz (V)

Art. 1.37 Brennstoffbetriebene Wärmeerzeuger (V)

Teil G: Graue Energie

Art. 1.38 Graue Energie (G)

Art. 1.39 Anforderung und Nachweis graue Energie (V)

Art. 1.40 Anwendungsbereich und Befreiungen (V)

Art. 1.41 Härtefälle (V)

Teil H: Sanierungspflicht zentrale Elektroheizungen

Art. 1.42 Sanierungspflicht Elektroheizungen mit Wasserverteilungssystem (G)

Art. 1.43 Befreiungen (V)

Teil I: Sanierungspflicht zentrale Elektro-Wassererwärmer

Art. 1.44 Sanierungspflicht zentraler Elektro-Wassererwärmer (G)

Teil J: Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung

Art. 1.45 Ausrüstungspflicht bei Neubauten (G)

Art. 1.46 Ausrüstungspflicht bei wesentlichen Erneuerungen (G)

Art. 1.47 Abrechnung (V)

Art. 1.48 Befreiung bei wesentlichen Erneuerungen (V)

Teil K: Nachweis und Erfüllung der Anforderungen an den Energiebedarf

Art. 1.49 Erfüllung und Nachweis der Anforderungen (G)

Art. 1.50 Erfüllung der Anforderungen an den Energiebedarf von Neubauten (V)

Teil L: Projektnachweis

Art. 1.51 Projektnachweis (G)

Art. 1.52 Kantonale Plattform (G)

Art. 1.53 Projektnachweis (V)

Teil M: Wärmenutzung bei Elektrizitätserzeugungsanlagen

Art. 1.54 Wärmenutzung bei Elektrizitätserzeugungsanlagen (G)

Teil N: Grossverbraucher

Art. 1.55 Grossverbraucher (G)

Art. 1.56 Zumutbare Massnahmen (V)

Art. 1.57 Vereinbarungen, Gruppen (V)

Teil O: Vorbildfunktion öffentliche Hand

Art. 1.58 Grundsatz Vorbild öffentliche Hand (G)

Teil P: Förderung

Art. 1.59 Förderung (G)

Teil Q: Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK)

Art. 1.60 Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) (G)

Teil R: GEAK Plus-Pflicht für Förderbeiträge

Art. 1.61 GEAK Plus-Pflicht bei Förderung von Massnahmen an der Gebäudehülle (G)

Art. 1.62 GEAK Plus-Pflicht bei Förderung von Massnahmen an der Gebäudehülle (V)

Teil S: Vollzug / Gebühren / Strafbestimmungen

Art. 1.63 Übertragung von Vollzugsaufgaben an Private (G)

Art. 1.64 Gebühren (G)

Art. 1.65 Ausführungsbestimmungen (G)

Art. 1.66 Strafbestimmungen (G)

Teil T: Schluss- und Übergangsbestimmungen

Art. 1.67 Übergangsbestimmungen (G)

Art. 1.68 Abnahme von Erlassen (G)

Art. 1.69 Aufhebung bisherigen Rechts (G)

Art. 1.70 Inkrafttreten (G)

Modul 2: Verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung (VHKA) in bestehenden Gebäuden

Art. 2.1 Ausrüstungspflicht (G)

Art. 2.2 Ersatz / Befreiung (V)

Modul 3: Heizungen im Freien und Freiluftbäder

Art. 3.1 Heizungen im Freien (G)

Art. 3.2 Beheizte Freiluftbäder (G)

Art. 3.3 Beheizte Freiluftbäder (V)

Modul 4: Ferienhäuser und Ferienwohnungen

Art. 4.1 Grundsatz / Anforderung (G)

Art. 4.2 Ferienhäuser und Ferienwohnungen (V)

Modul 5: Sanierungspflicht dezentrale Elektroheizungen

Art. 5.1 Sanierungspflicht dezentraler Elektroheizungen (G)

Art. 5.2 Befreiungen (V)

Modul 6: Ausführungsbestätigung

Art. 6.1 Ausführungsbestätigung (G)

Modul 7: Betriebsoptimierung

Art. 7.1 Grundsatz Betriebsoptimierung (G)

Art. 7.2 Pflicht / betroffene Gebäude (V)

Art. 7.3 Betriebsoptimierung (V)

Art. 7.4 Periodische Betriebsoptimierungen (V)

Art. 7.5 Vollzugsbestimmungen (V)

Modul 8: GEAK-Anordnung für bestimmte Bauten

Art. 8.1 GEAK-Anordnung für bestimmte Bauten (G)

Modul 9: Energieplanung

Art. 9.1 Kantonale Energieplanung (G)

Art. 9.2 Inhalt (G)

Art. 9.3 Kurz- und mittelfristige Planung (V)

Art. 9.4 Energieplanung der Gemeinden (G)

Modul 10: Energiedaten

Art. 10.1 Datenerhebung (G)

Art. 10.2 Auskunftspflicht (G)

Art. 10.3 Weitergabe der Daten (G)

Art. 10.4 Information (G)

Art. 10.5 Auskunftspflicht von Lieferantinnen und Lieferanten (V)

Art. 10.6 Auskunftspflicht von Netzbetreibern, Produzentinnen und Produzenten (V)

Art. 10.7 Übermittlungszeitpunkt, Datenzeitraum und -format (V)

Art. 10.8 Weitergabe der Daten (V)

Modul 11: Wärmedämmung / Ausnützung

Art. 11.1 Wärmedämmung / Ausnützung (G)

Modul 12: Elektromobilität

Art. 12.1 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (G)

Art. 12.2 Vorbereitung Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (V)

Modul 13: Gebäudehülleneffizienz

Art. 13.1 Verbesserung Effizienz Gebäudehülle (G)

Art. 13.2 Auskunfts- und Mitwirkungspflicht (G)

Art. 13.3 Erneuerung von Bauteilen (V)

Art. 13.4 Ausnahmen (V)

Art. 13.5 Härtefälle (V)

Modul 14: Intelligente Steuerungen und Regelungen

Art. 14.1 Intelligente Steuerungen und Regelungen (G)

Art. 14.2 Intelligente Steuerungen und Regelungen (V)

Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101)

Art. 89 Energiepolitik

Eidgenössisches Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG, SR 730.0)

Art. 45 Gebäude

Art. 45a Pflicht zur Nutzung der Sonnenenergie bei Gebäuden

Art. 46 Energieverbrauch in Unternehmen

Art. 52 Globalbeiträge

Eidgenössische Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV, SR 730.01)

Art. 50 Gebäude

Art. 51 Unternehmen

Art. 58 Gebäudeenergieausweis mit Beratungsbericht

Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit vom 30. September 2022 (KIG, SR 814.310)

Art. 10 Vorbildfunktion von Bund und Kantonen

Abkürzungsverzeichnis

BV

Bundesverfassung (SR 101)

EnG, EnV, EnEV

Eidgenössisches Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG, SR 730.0), eidgenössische Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV, SR 730.01) und eidgenössische Verordnung über die Anforderungen an die Energieeffizienz serienmässig hergestellter Anlagen, Fahrzeuge und Geräte vom 1. November 2017 (Energieeffizienzverordnung, EnEV, SR 730.02), Erlasse in Kraft seit dem 1. Januar 2018.

ENB, ENV

Altrechtlicher eidg. Energienutzungsbeschluss vom 14. Dezember 1990 (AS 1991 1018) und altrechtliche eidg. Energienutzungsverordnung vom 22. Januar 1992 (AS 1992 397, 1993 2366, 1994 1168, 1995 2760, 1996 2243). Beide Erlasse nicht mehr in Kraft.

StGB

Strafgesetzbuch (SR 311.0)

BPUK

Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz

EnDK

Konferenz Kantonaler Energiedirektoren

EnFK

Konferenz Kantonaler Energiefachstellen

BFE

Bundesamt für Energie

BAFU

Bundesamt für Umwelt

SIA

Schweiz. Ingenieur- und Architekten-Verein

SWKI

Schweiz. Verein von Gebäudetechnik-Ingenieuren

ARA

Abwasserreinigungsanlage

BMZ

Baumassenziffer (Definition vgl. IVHB)

EBF

Energiebezugsfläche (Definition gemäss Norm SIA 380)

EFH

Einfamilienhaus

GEAK

Gebäudeenergieausweis der Kantone

GEAK Plus

Gebäudeenergieausweis der Kantone mit Beratungsbericht

GFZ

Geschossflächenziffer (Definition vgl. IVHB)

IVHB

Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe

KEV

Kostendeckende Einspeisevergütung

KMU

kleine und mittlere Unternehmen

KVA

Kehrrichtverbrennungsanlage

MFH

Mehrfamilienhaus

PV

Photovoltaikanlage (Solarstrom)

VHKA

Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung

WRG

Wärmerückgewinnung

DN

Nenndurchmesser bei Rohrleitungen in mm

EL

jährlicher spezifischer Elektrizitätsbedarf für Beleuchtung in kWh/m²

g-Wert

Gesamtenergiedurchlassgrad von Verglasungen (dimensionslos oder in %)

QH

Heizwärmebedarf in kWh/m² (Definition gemäss Norm SIA 380/1)

QH,li0

Basiswert für Heizwärmebedarf in kWh/m²

ΔQH,li

Steigungsfaktor Grenzwert Heizwärmebedarf in kWh/m²

QH,li,re

Grenzwert für Umbauten und Umnutzungen in kWh/m²

PH,li

Grenzwert für die spez. Heizleistung in W/m²

PL

spezifische elektrische Leistung für Beleuchtung in W/m²

U-Wert

Wärmedurchgangskoeffizient in W/(m²·K)

Uli

Grenzwert für U-Wert in W/(m²·K)

UR-Wert

Wärmedurchgangskoeffizient bei Rohren in W/(m·K)

λ

Wärmeleitfähigkeit eines Stoffes in W/(m·K)

Ψ

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient in W/(m·K)

χ

Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient in W/K

°C

Grad Celsius

K

Kelvin (Temperaturdifferenz, 1 K entspricht 1 °C)

W, kW

Watt, Kilowatt

Wp, kWp

Watt peak, Kilowatt peak (Leistung bei Photovoltaikanlagen)

kWh

Kilowattstunde

MWh

Megawattstunde (1 MWh = 1000 kWh)

GWh

Gigawattstunde (1 GWh = 1000 MWh)

TWh

Terawattstunde (1 TWh = 1000 GWh)

Empfehlung der Mitglieder der EnDK an die Kantone

Die EnDK hat mit Bezug auf energierechtliche Bestimmungen im Gebäudebereich erstmals im Jahre 1992 eine «Musterverordnung 1992» erarbeitet. Diese wurde im Jahre 2000 von den «Mustervor-schriften der Kantone im Energiebereich» (MuKEn 2000) abgelöst. Diese wiederum wurden im Jahr 2008 (MuKEn 2008) und 2015 (MuKEn 2014) revidiert.

Bei diesen Musterbestimmungen handelt es sich um das von den Kantonen, gestützt auf ihre Vollzugserfahrung, gemeinsam erarbeitete «Gesamtpaket» energierechtlicher Vorschriften im Gebäudebereich. Sie bilden den von den Kantonen getragenen «gemeinsamen Nenner».

Im August 2022 beschloss die EnDK das Strategiepapier Gebäudepolitik 2050+ und legte Eckpunkte für die künftige Strategie fest. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Beschlüsse ist die Erarbeitung der MuKEn 2025.

Die Plenarversammlung der EnDK vom 29. August 2025 hat die «MuKEn 2025» zuhanden der Kantone verabschiedet. Es geht nun darum, die «MuKEn 2025» in die kantonalen Energiegesetzgebungen zu überführen und im Wissen und in Respektierung der kantonalen Eigenheiten eine möglichst weitgehende Harmonisierung anzustreben und umzusetzen. Deshalb empfiehlt die EnDK den Kantonen, die MuKEn 2025 beim Erlass kantonaler energierechtlicher Bestimmungen bestmöglich zu übernehmen.

Bern, den 29. August 2025

Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK)

Präsident Regierungsrat Laurent Favre

Generalsekretärin Véronique Bittner-Priez

Für die Energie im Gebäudebereich sind die Kantone zuständig

Gemäss Artikel 89 Absatz 4 der Bundesverfassung sind für den Erlass von Vorschriften im Gebäude-bereich vor allem die Kantone zuständig. Damit sind sie weit mehr als nur für den Vollzug zuständig. Vielmehr sind sie primär für die materielle Gesetzgebung im Bereich des Energieverbrauchs im Gebäudebereich zuständig, während dem Bund lediglich eine subsidiäre Kompetenz zukommt.

Hoher Harmonisierungsgrad

Die Kantone erfüllen ihren verfassungsrechtlichen Auftrag durch die gemeinsame Erarbeitung und Abstimmung der energierechtlichen Vorschriften im Gebäudebereich. Damit wird ein hohes Mass an Harmonisierung garantiert, was die Bauplanung und die Bewilligungsverfahren für Bauherren und Fachleute, die in mehreren Kantonen tätig sind, vereinfacht. Beispielsweise verwenden die Kantone mit wenigen Abweichungen für die Energienachweise die gemeinsam erarbeiteten Formulare.

Fünfte Auflage der kantonalen Mustervorschriften

Bei der vorliegenden «MuKEn 2025» handelt es sich um die fünfte Auflage der kantonalen Mustervorschriften. Erstmals wurde 1992 die Musterverordnung «Rationelle Energienutzung in Hochbauten» erarbeitet. Im August 2000 verabschiedete die EnDK «Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2000)». Sie lehnten sich stark an die allgemein anerkannten Regeln der Baukunde an. Der von den Kantonen lancierte Standard «Minergie» löste eine Bewegung im Markt aus, so dass mit den MuKEn 2008 die Vorschriften näher an den Minergie-Standard geführt wurden. Im Januar 2015 verabschiedete die EnDK die MuKEn 2014 mit Ziel, dass die Kantone diese bis 2020 umsetzen sollten.

Im August 2022 beschloss die EnDK das Strategiepapier Gebäudepolitik 2050+ und legte Eckpunkte für die MuKEn 2025 fest.

Breiter gemeinsamer Nenner aufgrund reicher Vollzugserfahrung

Die MuKEn 2025 bilden den von allen Kantonen mitgetragenen, mittlerweile breiten «gemeinsamen Nenner». Sie gründen auf einer reichen Vollzugserfahrung. Gleichzeitig belassen sie den Kantonen aufgrund des modulartigen Aufbaus einen Spielraum, um besonderen Gegebenheiten in den einzelnen Kantonen massgeschneidert Rechnung zu tragen.

Mit dem Strategiepapier Gebäudepolitik 2050+ hat die EnDK am 26. August 2022 die strategischen energie- und klimapolitischen Grundsätze der Kantone im Gebäudesektor verabschiedet. Die Gebäudepolitik 2050+ definiert auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse und Ziele sechs Grundsätze, welche die wesentlichen Hebel zur Zielerreichung im Sektor Gebäude darstellen. An diesen werden sich die politischen Instrumente der Kantone – die MuKEn sind eines dieser Instrumente – orientieren müssen:

Grundsatz 1: Energieeffizienz

Neue Gebäude weisen generell eine hohe Energieeffizienz auf. Bei ungenügend wärmegedämmten Gebäuden muss die Energieeffizienz verbessert werden.

Grundsatz 2: erneuerbare Wärme

Neue Gebäude versorgen sich vollständig mit erneuerbarer Wärme. In bestehende Gebäude werden nur noch erneuerbare Heizsysteme eingebaut. Spätestens ab 2050 sind alle Gebäude CO₂-frei zu betreiben.

Grundsatz 3: erneuerbare Stromerzeugung

Neue und bestehende Gebäude versorgen sich zu einem angemessenen Anteil mit vor Ort produzierter, erneuerbarer Elektrizität, welche auch den Bedarf für die Wärmeerzeugung und die Elektromobilität berücksichtigt. Anreize unterstützen die weitergehende PV-Nutzung auf geeigneten Gebäudehüllflächen.

Grundsatz 4: Digitalisierung

Für den optimalen Betrieb des Gebäudeparks werden vermehrt digitale Technologien eingesetzt.

Grundsatz 5: Vorbildfunktion Kantone

In bestehende kantonseigene Gebäude werden nur noch erneuerbare Heizsysteme eingebaut. Spätestens ab 2040 sind die kantonseigenen Gebäude CO2-frei zu betreiben. Kantonseigene Gebäude nutzen bis spätestens 2040 die für PV-Anlagen geeigneten Gebäudehüllflächen und versorgen sich zu einem angemessenen Anteil selbst mit erneuerbarer Elektrizität.

Grundsatz 6: graue Energie

Neue Gebäude weisen einen möglichst geringen Verbrauch von grauer Energie über ihren gesamten Lebenszyklus auf. Dadurch werden die durch die Erstellung verursachten CO₂-Emissionen gesenkt.

Die energie- und klimapolitischen Instrumente der Kantone wie (Muster-)Vorschriften, Förderprogramme, freiwillige Labels, Gebäudeenergieausweis, Aus- und Weiterbildung sowie Information und Beratung orientieren sich an diesen sechs Grundsätzen.

Wie schon die früheren Ausgaben wurden auch diese MuKEn in Beachtung folgender allgemeiner Zielvorgaben erarbeitet:

- Vorschriften werden nur erlassen, wenn sich damit relevante energetische Wirkung erzielen lässt.

- Es ist mit Zielvorgaben zu arbeiten (anstelle einer Reglementierung der Vorgehensweise).

- Die Vorschriften müssen vollzugstauglich sein.

- Die gesetzlichen Vorgaben müssen messbar sein.

- Es wird Spielraum belassen, damit die Kantone energetisch relevante Unterschiede berücksichtigen können (Spielraum für massgeschneiderte Lösungen).

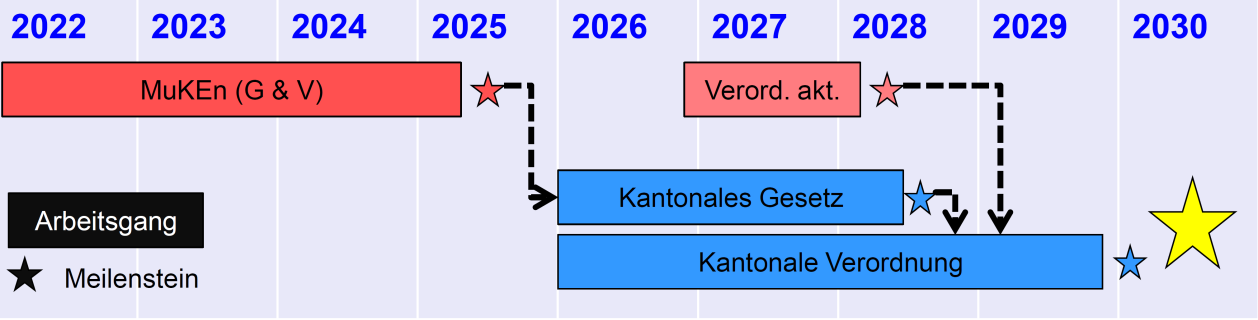

Der Terminplan für die MuKEn 2025 zielt auf eine Umsetzung der MuKEn 2025 bis 2030.

Für die Baufachleute ist es wichtig, dass Fachnormen und Vorschriften gut zusammenpassen. Die MuKEn stützen sich insbesondere auf die Fachnormen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) ab. Diese wiederum haben die Europäischen Normen (EN) zu berücksichtigen, die die Vorgaben der Europäischen Union umsetzen. Die europäische Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (englisch: Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) des Europäischen Parlaments wurde 2002 erstmals erlassen und seitdem mehrfach aktualisiert – zuletzt 2024. Daher sind verschiedene europäischen Normen zur Zeit in Überprüfung oder in Überarbeitung. Bei den in den MuKEn vorgeschlagenen Verordnungsbestimmungen ist daher zu beachten, dass diese 2027 oder 2028 auf die Übereinstimmung mit den SIA-Normen zu überprüfen sind. Aus dem gleichen Grund wurde darauf geachtet, dass die Gesetzesbestimmungen nach Möglichkeit normenunabhängig formuliert sind.

Damit die MuKEn als Gesamtwerk verständlich und übersichtlich bleiben, werden wie in den bisheri-gen Ausgaben die Gesetzes- und die Verordnungsbestimmungen thematisch geordnet zusammen in einem Dokument aufgeführt.

Wie schon bei den vorangegangenen Ausgaben der MuKEn wurde auf gute Abstimmung mit den Fachnormen geachtet. Diesbezüglich wird in den MuKEn 2025 auf folgende Normen und Merkblätter verwiesen:

- Norm SIA 180 «Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden», Ausgabe 2014 (in Revision)

- Norm SIA 380 «Grundlagen für energetische Berechnungen von Gebäuden», Ausgabe 2022

- Norm SIA 380/1 «Heizwärmebedarf», Ausgabe 2016

- Norm SIA 380/2 «Energetische Berechnungen von Gebäuden – Dynamisches Verfahren für Bedarfsabklärungen, Leistungs- und Energiebedarf», Ausgabe 2022

- Norm SIA 382/1 «Mechanische Lüftung von Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen“, Ausgabe 2025

- Norm SIA 382/5 «Mechanische Lüftung in Wohngebäuden“, Ausgabe 2021

- Norm SIA 384/1 «Heizungsanlagen in Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen», Ausgabe 2022

- Norm SIA 384/2 «Heizungsanlagen in Gebäuden – Leistungsbedarf», Ausgabe 2020

- Norm SIA 384/3 «Heizungsanlagen in Gebäuden – Energiebedarf», Ausgabe 2020

- Norm SIA 384/4 «Klimakälteanlagen in Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen», Ausgabe 2025

- Norm SIA 387/4 «Elektrizität in Gebäuden – Beleuchtung: Berechnung und Anforderungen», Ausgabe 2023

- Merkblatt SIA 2028 «Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik», Ausgabe 2010 (Revision vorgesehen)

- Merkblatt SIA 2060 «Infrastruktur für Elektrofahrzeuge in Gebäuden», Ausgabe 2020 (in Revision)

(1) Nachführung dieses Kapitels 2027/2028 zur Anpassung an verschiedene geänderte Normen.

Anstelle einer totalen Harmonisierung der energierechtlichen Bestimmungen aller Kantone wird mit den vorliegenden Mustervorschriften die Harmonisierung von Vorschriften zu einzelnen, abgrenzbaren Teilbereichen bezweckt. Jedes «Vorschriften-Paket» zu einem Teilbereich bildet ein «Modul». Dies gewährleistet die Flexibilität für die Kantone dort Unterschiede zu treffen, wo dies aufgrund der spezifischen Verhältnisse angezeigt ist. So eignen sich die Bestimmungen für Ferienhäuser nicht in allen Kantonen, sondern vor allem in Kantonen mit Tourismusregionen.

Die Teile B – D, G, J – K, N – Q des «Basismoduls» enthalten die minimalen bundesrechtlichen Vorgaben an die Kantone (Art. 45 EnG). Abgesehen vom neuen Teil G bestehen entsprechende Bestimmungen bereits in den meisten Kantonen. Namentlich die Teile E – F, H – I und M des Basismoduls nehmen die Vorgaben der «Gebäudepolitik 2050+» der EnDK auf und berücksichtigen Art. 45a und 52 EnG.

Mit dem Teil Q des Basismoduls wird der gesamtschweizerisch einheitliche «Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK)» eingeführt. Für den Hauseigentümer ist der GEAK ein freiwilliges Informations-instrument (Teil R des Basismoduls enthält ein Teilobligatorium für eine GEAK-Erstellung). Das Rechenverfahren des GEAK ist in der «GEAK-Normierung» gemäss Beschluss der Plenarversammlung der EnDK vom 18. März 2024 festgehalten. Damit setzen die Kantone Art. 45 Abs. 5 EnG um, der von den Kantonen den Erlass einheitlicher Vorschriften über die Angabe des Energieverbrauchs von Gebäuden verlangt. Die Grundlage für die MuKEn 2025 ist die Ausgabe 2.2 der GEAK-Normierung. Das ist insbesondere für die in einzelnen Bestimmungen genannten GEAK Klassen zu berücksichtigen. Eine Revision dieser Rechenregeln ist aufgrund der MuKEn 2025 in Arbeit.

Um die Harmonisierung zu gewährleisten, sollten die Bestimmungen des Basismoduls von allen Kantonen bis ins Detail übernommen werden.2 In diesem Sinne handelt es sich um eine Art «Pflichtmodul». Mit der Übernahme dieses «Basismoduls» erfüllen die Kantone die Vorgaben des EnG (Art. 45 Abs. 2 und 3) und die von der EnDK beschlossenen Vorgaben gemäss den «Energiepolitischen Leitlinien».

Die weiteren Module 2 und folgende enthalten weitergehende Vorschriften, die von den Kantonen übernommen werden können, sofern sie in einem der entsprechenden Bereiche zusätzliche Schwerpunkte setzen wollen. Wird ein Modul übernommen, muss es aus Gründen der Harmonisierung jedoch unverändert übernommen werden.

Für die Übernahme der Module in die kantonale Gesetzgebung gilt somit folgende dringliche Empfehlung:

- «Basismodul»:

Die Übernahme des «Basismoduls» ist für alle Kantone zwingend. Damit werden die vom Bundesgesetzgeber geforderten Bestimmungen (Art. 45 Abs. 2 und 3 EnG) in den kantonalen Energiegesetzen verankert. Gleichzeitig werden die von der EnDK gesetzten energiepolitischen Vorgaben umgesetzt und die Grundlage für die Einführung des schweizweit einheitlichen «Gebäudeenergieausweises der Kantone» gelegt. - «Module» (Module 2 – 14):

Bei der Übernahme dieser Module sind die Kantone frei. Wird ein Modul übernommen, muss es jedoch unverändert übernommen werden.

² Geringe Diffenzen können sich jedoch durch unterschiedliche Bauverfahrensregelungen ergeben. So können Bagatellgrenzen im einen Kanton die Nachweispflicht, im anderen die Bewilligungspflicht betreffen.

Nachfolgend werden das Basismodul und alle weiteren Module vorgestellt. Einleitend wird jeweils erklärt, worum es geht. Danach folgen die einzelnen Bestimmungen. Die Artikel sind innerhalb eines Moduls durchnummeriert. Am rechten Rande neben der Artikelbezeichnung wird darauf hingewie-sen, ob die Bestimmung eher auf Gesetzesebene (G) oder eher auf Verordnungsebene (V) verankert werden soll. Es handelt sich hierbei um eine erste Einschätzung, zumal die Usanzen in den Kantonen diesbezüglich sehr unterschiedlich sind. Es ist Sache der Kantone, die einzelnen Artikel zu gewichten und gestützt darauf die richtige Rechtsform zu wählen. Erläuternde Kommentare zu einzelnen Artikeln befinden sich am Schluss des Dokuments.

Basismodul

Das Basismodul enthält die minimalen Anforderungen, welche beheizte oder gekühlte Bauten erfüllen müssen. Diese betreffen die Anforderungen:

- an die Gebäudehülle,

- an die Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung/Klimatisierung, Kälte, Beleuchtung, Beschattung, Trinkwassererwärmung, Gebäudeautomation)

Weiter finden sich auch Bestimmungen über:

- Erneuerbare Energien,

- Zielvereinbarungen mit Grossverbrauchern,

- die Elektrizitätserzeugungsanlagen und

- den „Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK)“.

Basismodul = Erfüllung der bundesrechtlichen Anforderungen

→ Mit der Übernahme der Teile B – R des Basismoduls erfüllen die Kantone die bundesrechtlichen Vorgaben aus Art. 45 Abs. 2 und 3 sowie Art. 52 EnG. Gleichzeitig werden die Vorgaben der «Gebäudepolitik 2050+» der EnDK umgesetzt. Diese Teile des Basismoduls sind von den Kantonen materiell unverändert zu übernehmen, die weiteren Teile sind sinngemäss zu übernehmen.

Achtung, wichtiger Hinweis zu den Teilen A, S und T:

→ Mit der Übernahme des Basismoduls verfügt ein Kanton noch über kein vollständiges kantonales Energiegesetz. Ein solches bedarf vielmehr noch zusätzlicher Bestimmungen, insbesondere energiepolitischer, verfahrensrechtlicher und verwaltungsstrafrechtlicher Natur. Die Legiferierung dieser Bestimmungen muss aus politischen Gründen sowie aufgrund der Unterschiede im Verfahrens- und Verwaltungsstrafrecht der einzelnen Kantone jedem Kanton selbst überlassen bleiben. Im Sinne eines beispielhaften und nicht abschliessenden Kataloges sei hier an folgende Bestimmungen erinnert:

- allfällige Ergänzung der Bestimmung zum Geltungsbereich und Zweck;

- allfällige weitere Massnahmen (z.B. Vergärung von Abfällen, Anschlussverpflichtung an einen Wärmeverbund);

- Bestimmungen über die Information und Beratung, die Aus- und Weiterbildung;

- die Fördermassnahmen / Anreizinstrumente / Globalbeiträge;

- Bezeichnung der «zuständigen Behörde(n)» im Sinne dieses Gesetzes;

- Bestimmungen zur Energieversorgung und Gewährleistung des «service public»;

- Bestimmungen über die Rechtspflege

- Bestimmungen über die Gebühren

- Bestimmungen über die Strafen

- Bestimmungen über den Vollzug und die Kontrolle

- Bestimmungen zu den Vollzugsaufgaben von Kanton und Gemeinden;

- Schluss- und Übergangsbestimmungen etc.

«Worum geht es?»

Im Rahmen der Allgemeinen Bestimmungen werden Zweck und Geltungsbereich von Gesetz und Verordnung beschrieben. Weiter haben hier Bestimmungen über generelle Ausnahmen, Begriffsbestimmungen und z.B. Definition des Begriffes «Stand der Technik» ihren Platz.

Grundlagen

Art. 89 Abs. 1 und 4 BV; Art. 45 Abs. 1 bis 3 EnG.

Bemerkungen zu den Vorschriftentexten

Der Wortlaut dieser Bestimmungen ist an die kantonalen Verhältnisse und Gepflogenheiten anzupassen. Es soll darauf geachtet werden, dass keine materiellen Differenzen zur MuKEn entstehen.

Art. 1.1 Geltungsbereich und Zweck (G)

¹ Dieses Gesetz ordnet die Tätigkeiten und die Befugnisse des Kantons auf dem Gebiete seiner Energiepolitik.

² Es schafft günstige Rahmenbedingungen für die sparsame und rationelle Energienutzung sowie die Nutzung erneuerbarer Energien.

³ Es vollzieht das Bundesrecht im Bereich der Energie, soweit die Kantone dafür zuständig sind.

Art. 1.2 Ausnahmen (G)

¹ Liegen ausserordentliche Verhältnisse vor und bedeutet die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und dessen Ausführungsbestimmungen eine unverhältnismässige Härte, so kann die zuständige Behörde Ausnahmen von einzelnen Vorschriften gewähren, wenn dadurch keine öffentlichen oder überwiegende private Interessen verletzt werden.

² Vorbehältlich ausdrücklicher anderweitiger Regelung besteht kein Anspruch auf Gewährung von Ausnahmen.

³ Die Ausnahmebewilligung kann mit Bedingungen und Auflagen verknüpft und befristet werden.

⁴ Das Gesuch um Erteilung einer Ausnahmebewilligung hat den Kriterien der zuständigen Behörde zu entsprechen. Vom Gesuchsteller kann namentlich die Einreichung spezieller Nachweise (Denkmalpflege, Bauphysik etc.) verlangt werden.

Art. 1.3 Anwendungsbereich der Anforderungen (V)

¹ Die Anforderungen dieser Verordnung gelten bei:

a. Neubauten, welche beheizt, belüftet, gekühlt oder befeuchtet werden;

b. Umbauten und Umnutzungen von bestehenden Gebäuden, welche beheizt, belüftet, gekühlt oder befeuchtet werden, auch wenn diese Massnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind;

c. Neuinstallationen gebäudetechnischer Anlagen, auch wenn diese Massnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind;

d. Erneuerung, Umbau oder Änderung gebäudetechnischer Anlagen, auch wenn diese Massnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind.

² Anbauten und neubauartige Umbauten, wie Auskernungen und dergleichen, gelten als Neubauten und haben die Anforderungen für Neubauten zu erfüllen. Ausgenommen davon sind Bagatellfälle.

³ Die zuständige Behörde kann die Anforderungen in den Fällen von Absatz 1 lit. b-d reduzieren, wenn dadurch ein öffentliches Interesse besser geschützt werden kann.

Art. 1.4 Begriffe (V)

¹Die Begriffsdefinitionen von Ziff. 1 («Verständigung») der SIA Norm 380/1 (Ausgabe 2016) gelten, soweit sie in der vorliegenden Verordnung Verwendung finden, analog.

² Darüber hinaus bedeuten in dieser Verordnung:

a. Baute/Gebäude: Im Erdboden eingelassene oder darauf stehende, künstlich geschaffene, auf Dauer angelegte bauliche Einrichtung, die einen Raum zum Schutze von Menschen, Tieren und Sachen gegen äussere, namentlich atmosphärische Einflüsse mehr oder weniger vollständig abschliesst. Darunter fallen auch Fahrnisbauten, sofern sie nach der Baugesetzgebung eine Baubewilligung benötigen;

b. Anlage: Künstlich geschaffene und auf Dauer angelegte Einrichtung, die in fester Beziehung zum Erdboden steht und keine Baute darstellt, wie beispielsweise Rampen, Parkplätze, Sportplätze, Schiessplätze, Seilbahnen etc.

c. Ausstattungen und Ausrüstungen / Gebäudetechnische Anlagen: Energierelevante Installationen, die im Zusammenhang mit einer Baute oder Anlage stehen.

d. vom Umbau betroffen: Ein Bauteil gilt als ‚vom Umbau betroffen‘, wenn an ihm mehr als blosse Oberflächen-Auffrischungs- oder Reparaturarbeiten vorgenommen werden.

e. von der Umnutzung betroffen: Ein Bauteil gilt als ‚von der Umnutzung betroffen‘, wenn daran durch die Umnutzung die Temperaturdifferenz aufgrund der Standardnutzung verändert wird.

Art. 1.5 Stand der Technik (V)

Die gemäss dieser Verordnung notwendigen energetischen und raumlufthygienischen Massnahmen sind nach dem Stand der Technik zu planen und auszuführen. Soweit das Gesetz und die darauf gestützten Verordnungen nichts anderes bestimmen, gelten als Stand der Technik die Anforderungen und Rechenmethoden der geltenden Normen, Merkblätter, Vollzugshilfen und Empfehlungen der Fachorganisationen und der EnDK/EnFK. Dies gilt auch für die Empfehlungen der EnDK für besondere Bauten wie insbesondere Gewächshäuser, Traglufthallen oder Stallbauten.

«Worum geht es?»

Die Einhaltung der Anforderungen an den Wärmeschutz und die gebäudetechnischen Anlagen führt zu einem geringeren Energiebedarf für den Betrieb der Gebäude. Schon Mitte der 1990er Jahre zeigte sich, dass eine weitergehende Begrenzung nicht mehr allein mittels Anforderungen an die Gebäudehülle und die Gebäudetechnik erreicht werden kann. Mit dem Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien wurde eine Zielvorgabe gesetzt, die den Bauherrschaften selber die Wahl der Lösung zuliess. Zudem konnten damit auch Lösungen mit Einsatz erneuerbarer Energieformen entwickelt werden. Seither ist beispielsweise die typische Heizung nicht mehr eine Ölheizung sondern eine Wärmepumpe. Mit der MuKEn 2014 wurde eine Anforderung zur Eigenstromproduktion ergänzt, wobei sich seither die Photovoltaik flächendeckend durchgesetzt hat. Eine Anpassung an den Stand der Technik ist daher angezeigt. Mit dem Verbot von Heizungen mit fossilen Brennstoffen können nun die Anforderungen vereinfacht werden.

Ausgangslage

Mit Art. 45 Abs. 3 lit. a. EnG werden die Kantone aufgefordert, Vorschriften über den maximal zulässigen Anteil nicht erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser zu erlassen. Das ist nun erfüllt mit dem Verbot von Heizungen mit fossilen Brennstoffen und ersetzt somit Teil D der MuKEn 2014.

Fakten zu Wirkung, Kosten und Vollzug

Die Vorschriften sind eine Fortschreibung der bisherigen Entwicklung.

Bemerkungen zu den Vorschriftentexten

Die Vorschrift, wonach der Energiebedarf von Neubauten und Erweiterungen möglichst tief sein muss, wird als Grundsatz in den MuKEn weiterhin verankert und den einzelnen spezifischen Modulen neu als Teil B vorangestellt, wie dies in zahlreichen kantonalen Gesetzen ebenfalls der Fall ist. Die Vorschriften an Neubauten werden vereinfacht, insbesondere entfallen die Berechnungen des Energiebedarfs der Heizungsanlagen (heute grundsätzlich immer mit erneuerbaren Energien) und der Lüftungs- und Klimaanlagen.

Grundlagen:

Art. 45 Abs. 3 lit. a EnG.

Grundsätze 1 und 2 der Strategie Gebäudepolitik 2050+ der EnDK.

Art. 1.6 Energiebedarf von Neubauten (G)

¹ Neubauten und Erweiterungen von bestehenden Gebäuden (Aufstockungen, Anbauten etc.) müssen so gebaut und ausgerüstet werden, dass der Energiebedarf möglichst tief ist.

² Die Verordnung regelt die Einzelheiten.

«Worum geht es?»

Gemäss Art. 45 Abs. 2 EnG erlassen die Kantone Vorschriften über die sparsame und rationelle Ener-gienutzung in Neubauten und bestehenden Gebäuden. Das Rechenverfahren für den Heizwärmebedarf ist dasjenige der Norm SIA 380/1, Ausgabe 2016. Das Niveau der Grenzwerte liegt etwa 10% über dem Niveau der Minergie-Anforderungen an die Gebäudehülle (Stand 2025).

Ausgangslage

Gemäss Art. 45 Abs. 2 EnG haben die Kantone Vorschriften über die sparsame und rationelle Energie-nutzung in Neubauten und bestehenden Gebäuden zu erlassen. Die Bestimmungen erfüllen die Vorgaben des eidg. Energiegesetzes.

Fakten zu Wirkung, Kosten und Vollzug

Die Vorschriften entsprechen dem Stand der Technik. Der Vollzug im Rahmen des Baubewilligungs- und -realisierungsverfahrens ist seit Jahren etabliert.

Bemerkungen zu den Vorschriftentexten

Der Grundsatzartikel, in den meisten Kantonen auf Stufe Gesetz (vgl. Art. 1.6), kann für mehrere Module oder Teilmodule gelten. Der Vollständigkeit halber wird er mehrfach (das heisst, jeweils beim entsprechenden Teilmodul oder Modul) aufgeführt.

Grundlagen:

Art. 45 Abs. 2 und 3 EnG.

Grundsatz 1 der Strategie Gebäudepolitik 2050+ der EnDK.

Art. 1.7 Grundsatz / Anforderung (G)

¹ Die Energie ist sparsam und effizient zu nutzen.

² Gebäude und Anlagen sind so zu erstellen und zu unterhalten, dass möglichst geringe Energieverluste eintreten und ein effizienter Betrieb möglich ist.

³ Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt wird, sind Gebäude oder Teile davon, die den Minimalanforderungen für bestehende Gebäude, Gebäudeteile oder Anlagen nicht entsprechen, an diese anzupassen, wenn sie so umgebaut oder umgenutzt werden, dass die Energienutzung beeinflusst wird.

Art. 1.8 Anforderungen und Nachweis winterlicher Wärmeschutz (V)

¹ Die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden richten sich – ausser bei Kühlräumen, Gewächshäusern und Traglufthallen – nach den Absätzen 2-4.

² Für den Nachweis eines ausreichenden Wärmeschutzes sind in der Norm SIA 380/1 «Heizwärmebedarf», Ausgabe 2016, zwei Verfahren definiert. Diese sind mit folgenden Einschränkungen anzuwenden:

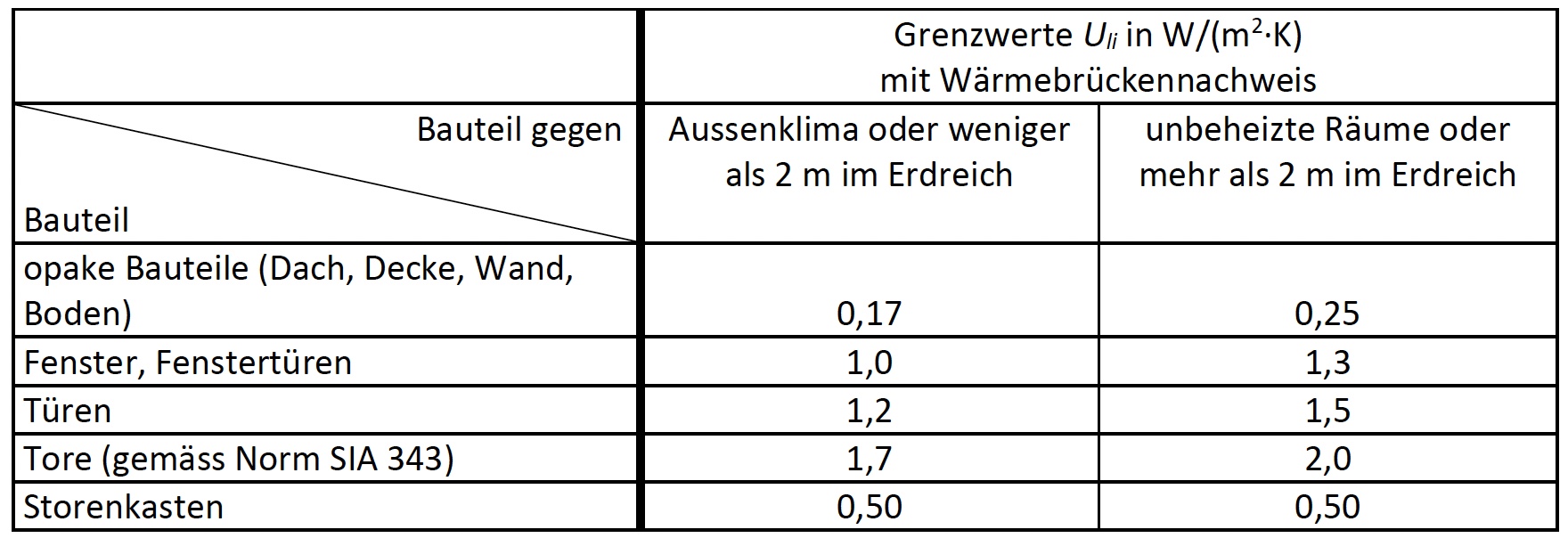

a. Einhaltung von Einzelanforderungen an die Wärmedämmung der einzelnen Teile der Gebäudehülle:

- für Neubauten und für neue Bauteile bei Umbauten und Umnutzungen gelten die Anforderungen gemäss Anhang 1;

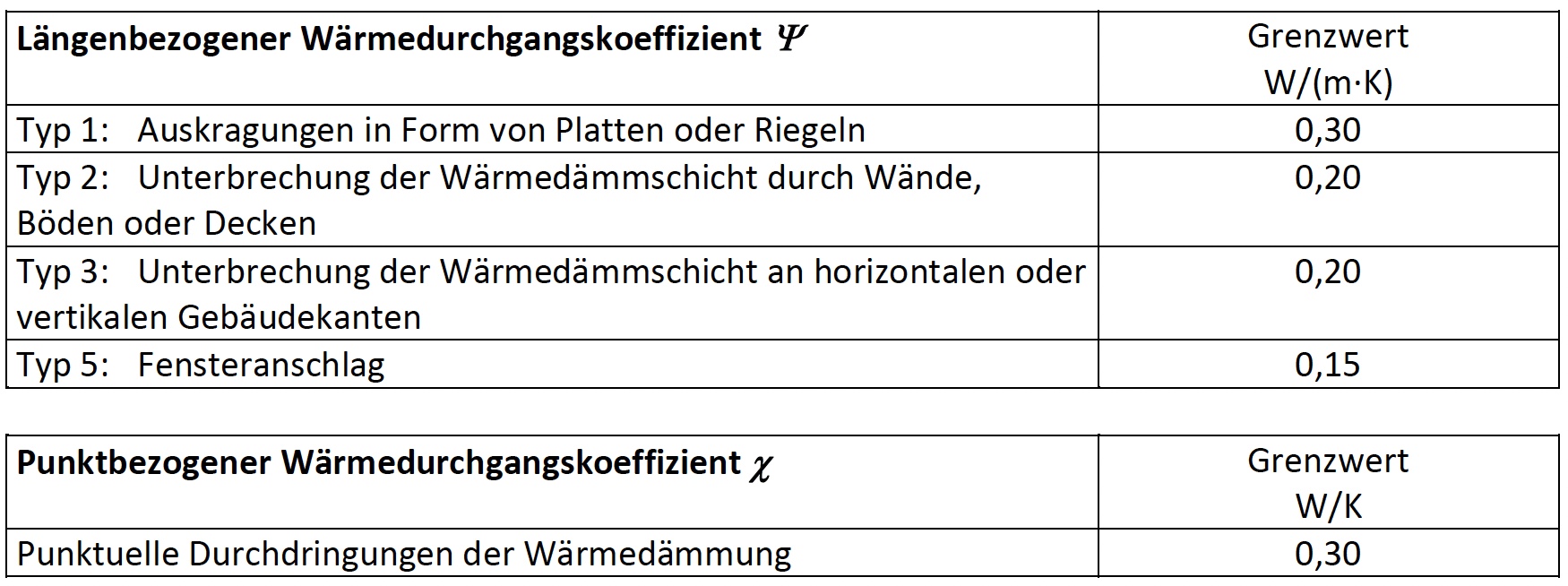

- für alle vom Umbau oder von der Umnutzung betroffenen Bauteile gelten die Anforderungen gemäss Anhang 2;

b. Einhaltung einer Systemanforderung in Form eines spezifischen Heizwärmebedarfs und einer spezifischen Heizleistung:

- die Berechnung des Grenzwerts für die Systemanforderung und die spezifische Heizleistung erfolgt mit den Werten gemäss Anhang 3.

³ Beim Systemnachweis sind für ……… die Daten der Klimastation ………… oder für ……… die Daten der Klimastation ………. zu verwenden. Auf eine Klimakorrektur der Grenzwerte bei den Einzelanforderungen wird verzichtet. Beim Systemnachweis gilt der mit den Werten von Anhang 3 errechnete Grenzwert Qₕ,ₗᵢ für eine Jahresmitteltemperatur von 9,4 °C. Er wird um 6 % pro K höhere oder tiefere Jahresmitteltemperatur der Klimastation reduziert bzw. erhöht. Die Anpassung des Grenzwerts Φₕ,ₗᵢ erfolgt entsprechend der Abweichung der Auslegungstemperatur zu -8 °C.

⁴ Der Systemnachweis für Umbauten und Umnutzungen hat alle Räume zu umfassen, die Bauteile aufweisen, die vom Umbau oder von der Umnutzung betroffen werden. Die vom Umbau oder der Umnutzung nicht betroffenen Räume können ebenfalls in den Systemnachweis einbezogen werden. Der Heizwärmebedarf darf den in früher erteilten Baubewilligungen, direkt oder indirekt über Einzelanforderungen, geforderten Grenzwert nicht überschreiten.

Variante für Absätze 2 und 3 (dadurch entfallen die Anhänge 1 bis 3):

² Für den Nachweis eines ausreichenden Wärmeschutzes sind in der Norm SIA 380/1 «Heizwärmebedarf», Ausgabe 2016, zwei Verfahren definiert. Diese sind mit folgenden Einschränkungen anzuwenden:

a. Einhaltung von Einzelanforderungen an die Wärmedämmung der einzelnen Teile der Gebäudehülle gemäss den Tabellen 2, 3 und 5 der Norm SIA 380/1.

b. Einhaltung einer Systemanforderung in Form eines spezifischen Heizwärmebedarfs gemäss Tabelle 6 der Norm 380/1. Dabei darf ein spezifischer Heizleistungsbedarf von 20 W/m2 bei den Gebäudekategorien I und IV, resp. 25 W/m2 bei den Gebäudekategorien II und III nicht überschritten werden.

³ Beim Systemnachweis sind für ……… die Daten der Klimastation ………… oder für ……… die Daten der Klimastation ………. zu verwenden. Für die Korrektur der Grenzwerte gelten die Ziffern 2.2.2.5, 2.2.3.8 und 2.3.9 der Norm SIA 380/1. Die Anpassung des Grenzwerts Φₕ,ₗᵢ erfolgt entsprechend der Abweichung der Auslegungstemperatur zu -8 °C.

Art. 1.9 Anforderungen und Nachweis sommerlicher Wärmeschutz (V)

¹ Der sommerliche Wärmeschutz von Gebäuden ist nachzuweisen.

² Bei gekühlten Räumen oder bei Räumen, bei welchen eine Kühlung notwendig oder erwünscht ist, sind die Anforderungen an den g-Wert und an die Windfestigkeit des Sonnenschutzes nach dem Stand der Technik einzuhalten. Die Anforderungen an die Steuerung des Sonnenschutzes nach dem Stand der Technik sind einzuhalten, ausgenommen bei reversibel betriebenen Wärmepumpen für Wohnbauten ohne zusätzliche aktive Kühlabgabeelemente.

³ Bei den anderen Räumen sind die Anforderungen an den g-Wert des Sonnenschutzes nach dem Stand der Technik einzuhalten.

Art. 1.10 Befreiung / Erleichterungen (V)

¹ Erleichterungen von den Anforderungen an den winterlichen Wärmeschutz der Gebäudehülle gemäss Art. 1.7 sind möglich bei:

a. Gebäuden, die auf weniger als 10 °C aktiv beheizt werden, ausgenommen Kühlräume;

b. Kühlräumen, die nicht auf unter 8 °C aktiv gekühlt werden;

c. Gebäuden, deren Baubewilligung auf maximal 3 Jahre befristet ist (provisorische Gebäude).

² Von den Anforderungen an den winterlichen Wärmeschutz der Gebäudehülle gemäss Art. 1.7 sind befreit:

a. Umnutzungen, wenn damit keine Erhöhung oder Absenkung der Raumlufttemperaturen verbunden ist und somit keine höhere Temperaturdifferenz bei der thermischen Gebäudehülle entsteht.

³ Von den Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz der Gebäudehülle gemäss Art. 1.8 sind befreit:

a. Gebäude, deren Baubewilligung auf maximal 3 Jahre befristet ist (provisorische Gebäude);

b. Umnutzungen, wenn damit keine Räume neu unter Art. 1.8 fallen;

c. Vorhaben, für die mit einem anerkannten Rechenverfahren nachgewiesen wird, dass kein erhöhter Energiebedarf auftreten wird und die Behaglichkeit gewährleistet ist;

d. Gebäude der Kategorie XII und Räume, welche nicht dem längeren Aufenthalt von Personen dienen (unter einer Stunde pro Tag);

e. Bauteile, die aus betrieblichen Gründen nicht ausgerüstet werden können.

Art. 1.11 Kühlräume (V)

¹ Bei Kühlräumen, die auf weniger als 8 °C gekühlt werden, darf der mittlere Wärmezufluss durch die umschliessenden Bauteile pro Temperaturzone 5 W/m2 nicht überschreiten. Für die entsprechende Berechnung ist von der Auslegungstemperatur des Kühlraums einerseits und den folgenden Umgebungstemperaturen andererseits auszugehen:

a. in beheizten Räumen: Auslegungstemperatur für die Beheizung

b. gegen Aussenklima: 20 °C

c. gegen Erdreich oder unbeheizte Räume: 10 °C

² Für Kühlräume mit weniger als 30 m3 Nutzvolumen sind die Anforderungen auch erfüllt, wenn die umschliessenden Bauteile einen mittleren U-Wert von U ≤ 0,15 W/(m²·K) einhalten.

Art. 1.12 Besondere Bauten (V)

¹ Für Gewächshäuser, in denen zur Aufzucht, Produktion oder Vermarktung von Pflanzen vorgegebene Wachstumsbedingungen aufrechterhalten werden müssen, gelten die Anforderungen gemäss Empfehlung EnFK «Beheizte Gewächshäuser».

² Für beheizte Traglufthallen gelten die Anforderungen gemäss Empfehlung EnFK «Beheizte Traglufthallen».

³ Für beheizte Stallbauten gelten die Anforderungen gemäss Merkblatt EnFK «Beheizte Geflügelställe».

Anhang 1 Einzelbauteilgrenzwerte bei Neubauten und neuen Bauteilen (Art. 1.8 Abs. 2)

Anhang 2 Einzelbauteilgrenzwerte bei Umbauten und Umnutzungen (Art. 1.8 Abs. 2)

Anhang 3 Grenzwerte für den Heizwärmebedarf pro Jahr von Neubauten, Umbauten und Umnutzungen (Art. 1.8 Abs. 2)

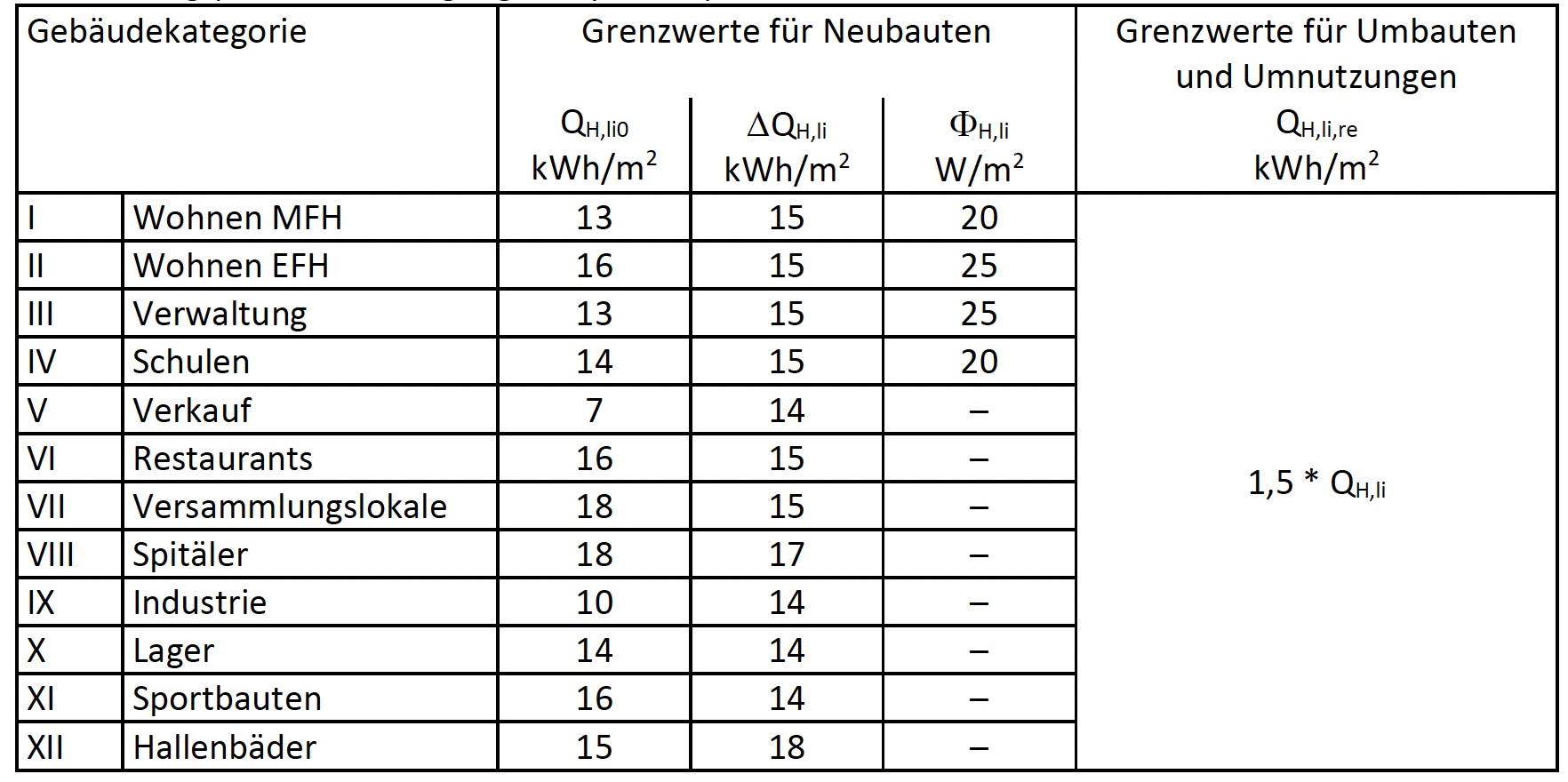

Grenzwerte für den Heizwärmebedarf pro Jahr (bei 9,4 °C Jahresmitteltemperatur) und die spez. Heizleistung (bei -8 °C Auslegungstemperatur)

«Worum geht es?»

Gemäss Art. 45 Abs. 2 EnG erlassen die Kantone Vorschriften über die sparsame und rationelle Energienutzung in Neubauten und bestehenden Gebäuden. Gebäudetechnische Anlagen sind gemäss dem aktuellen Stand der Technik zu erstellen, zu betreiben und bei Erneuerung anzupassen.

Ausgangslage

Die Anforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen stützen sich auf die Norm SIA 382/1 «Mechanische Lüftung von Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen“, Ausgabe 2025, resp. für die Heizungsanlagen auf die Norm SIA 384/1 «Heizungsanlagen in Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen», Ausgabe 2022, ab. Mit Art. 45 Abs. 3 lit. b EnG werden die Kantone aufgefordert, Vorschriften über Neuinstallation und Ersatz von Elektroheizungen (elektrische Widerstandsheizungen) zu erlassen.

Fakten zu Wirkung, Kosten und Vollzug

Die Vorschriften entsprechen dem Stand der Technik. Der Vollzug im Rahmen des Baubewilligungs- und Baurealisierungsverfahrens ist seit Jahren etabliert.

Bemerkungen zu den Vorschriftentexten

Die vorgeschlagenen Bestimmungen entsprechen weitgehend den früheren Regelungen der Musterverordnung 1992 bzw. den nachfolgenden MuKEn. Die bestehenden Regelungen von Modul 5 der MuKEn 2014 wurden in den Teil C integriert.

Vorschriften zum Thema Beleuchtung waren schon in der MuKEn 2000 enthalten und die Norm SIA 387/4 war bereits im Basismodul der MuKEn 2014 die Grundlage für Anforderungen an die Beleuchtung. Der Vollzug ist etabliert.

Grundlagen:

Art. 45 Abs. 2 EnG.

Art. 45 Abs. 3 lit. b EnG.

Art. 1.13 Grundsatz / Anforderungen (G)

¹ Gebäude und Anlagen sowie damit zusammenhängende Ausstattungen und Ausrüstungen sind so zu planen und auszuführen, dass die Energie sparsam und rationell genutzt wird. Soweit möglich sind Abwärme und erneuerbare Energien zu nutzen.

² Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt wird, sind gebäudetechnische Anlagen dann anzupassen, wenn sie erneuert oder umgebaut werden.

Art. 1.14 Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen (G)

¹ Die Neuinstallation ortsfester elektrischer Widerstandsheizungen zur Gebäudebeheizung ist grundsätzlich nicht zulässig.

² Der Ersatz von ortsfesten elektrischen Widerstandsheizungen durch eine ortsfeste elektrische Widerstandsheizung ist nicht zulässig.

³ Eine ortsfeste elektrische Widerstandsheizung darf nicht als Zusatzheizung eingesetzt werden.

⁴ Notheizungen sind in begrenztem Umfang zulässig.

⁵ Die Verordnung regelt Befreiungen.

Art. 1.15 Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen (V)

¹ Eine Heizung gilt als Zusatzheizung, wenn die Hauptheizung nicht den ganzen Leistungsbedarf decken kann.

² Notheizungen bei Wärmepumpen dürfen insbesondere für Aussentemperaturen unter der Auslegetemperatur eingesetzt werden.

³ Notheizungen bei handbeschickten Holzheizungen sind bis zu einer Leistung von 50 % des Leistungsbedarfs zulässig.

⁴ Auf begründetes Gesuch hin kann ausnahmsweise die Installation neuer oder der Ersatz bestehender ortsfester elektrischer Widerstandsheizungen bewilligt werden, wenn die Installation eines anderen Heizsystems technisch nicht möglich, wirtschaftlich nicht zumutbar oder in Anbetracht der Gesamtumstände unverhältnismässig ist. Solche Ausnahmen können insbesondere gewährt werden für:

a. Bergbahnstationen;

b. Alphütten;

c. Bergrestaurants;

d. Schutzbauten;

e. provisorischen Bauten;

f. die Beheizung einzelner Arbeitsplätze in ungenügend oder nicht beheizten Räumen.

Art. 1.16 Wassererwärmer (V)

¹ Wassererwärmer sind für eine Betriebstemperatur von max. 60 °C auszulegen. Ausgenommen sind Wassererwärmer, deren Temperatur aus betrieblichen oder aus hygienischen Gründen höher sein muss.

² Werden direkt-elektrische Wassererwärmer ersetzt oder neu eingebaut, so muss im Winterhalbjahr der wesentliche Anteil der zur Wassererwärmung nötigen Energie

a. entweder von der Wärmerzeugung für die Raumheizung stammen, oder

b. aus erneuerbaren Quellen stammen und darf nicht direkt-elektrisch erzeugt werden.

³ Begründete Ausnahmen sind zulässig beim Ersatz einzelner dezentraler direkt-elektrischer Wassererwärmer oder für kleine Wassermengen in Nichtwohnbauten.

Art. 1.17 Wärmeverteilung und -abgabe (V)

¹ Die Vorlauftemperaturen für neue oder ersetzte Wärmeabgabesysteme dürfen bei der massgebenden Auslegetemperatur höchstens 50 °C, bei Flächenheizungen höchstens 35 °C betragen. Ausgenommen sind Hallenheizungen mittels Bandstrahler sowie Heizungssysteme für Gewächshäuser und dergleichen, sofern diese nachgewiesenermassen eine höhere Vorlauftemperatur benötigen.

² Folgende neue oder im Rahmen eines Umbaus neu erstellte Installationen inklusive Armaturen und Pumpen sind durchgehend mindestens mit den Dämmstärken gemäss Anhang 4 gegen Wärmeverluste zu dämmen:

a. Verteilleitungen der Heizung in unbeheizten Räumen und im Freien;

b. alle warmgehaltenen Teile des Warmwasserverteilsystems, in beheizten oder unbeheizten Räumen und im Freien.

³ In begründeten Fällen, wie bei Kreuzungen, Wand- und Deckendurchbrüchen, bei maximalen Vorlauftemperaturen von 30 °C und bei Armaturen, Pumpen, können die Dämmstärken reduziert werden. Die angegebenen Dämmstärken gelten für Betriebstemperaturen bis 90 °C. Bei höheren Betriebstemperaturen sind die Dämmstärken angemessen zu erhöhen.

⁴ Bei erdverlegten Leitungen dürfen die UR-Werte gemäss Anhang 5 nicht überschritten werden.

⁵ Beim Ersatz des Wärmeerzeugers sind frei zugängliche Leitungen den Anforderungen gemäss Absatz 2 anzupassen, soweit es die örtlichen Platzverhältnisse zulassen.

⁶ In beheizten Räumen sind Einrichtungen zu installieren, die es ermöglichen, die Raumlufttemperatur einzeln einzustellen und selbsttätig zu regeln. Ausgenommen sind Räume, die überwiegend mittels träger Flächenheizungen mit einer Vorlauftemperatur von höchstens 30 °C beheizt werden. In diesem Fall ist mindestens eine Referenzraumregelung pro Wohn- oder Nutzeinheit zu installieren.

Art. 1.18 Abwärmenutzung (V)

¹ Abwärme, die im Gebäude anfällt, insbesondere jene aus Kälteerzeugung sowie aus gewerblichen und industriellen Prozessen, ist zu nutzen, soweit dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.

² Können bei Neubauten oder bei bestehenden Bauten nach Erneuerungen und Umbauten der Kälteerzeugung jährlich mehr als 2 GWh der Abwärme nicht selbst genutzt werden, ist diese in geeigneter Form Dritten zu den Gestehungskosten zur Nutzung zur Verfügung zu stellen.

Art. 1.19 Lüftungstechnische Anlagen (V)

¹ Lüftungstechnische Anlagen mit Aussenluft und Fortluft sind mit einer Wärmerückgewinnung auszurüsten. Die Temperatur-Effizienz muss dem Stand der Technik entsprechen, sofern keine Anforderung der Energieeffizienzverordnung gilt.

² Einfache Abluftanlagen von beheizten Räumen sind entweder mit einer kontrollierten Zuführung der Ersatzluft und einer Wärmerückgewinnung oder einer Nutzung der Wärme der Abluft auszurüsten, sofern der Abluftvolumenstrom mehr als 1’000 m3/h und die Betriebsdauer mehr als 500 h/a beträgt. Dabei gelten mehrere getrennte einfache Abluftanlagen im gleichen Gebäude als eine Anlage. Andere Lösungen sind zulässig, wenn mit einer fachgerechten Energiebedarfsrechnung nachgewiesen wird, dass kein erhöhter Energiebedarf eintritt.

³ Die Luftgeschwindigkeiten dürfen in Apparaten, bezogen auf die Nettofläche, 2 m/s und im massgebenden Strang der Kanäle folgende Werte nicht überschreiten:

bis 1’000 m³/h 3 m/s,

bis 2’000 m³/h 4 m/s,

bis 4’000 m³/h 5 m/s,

bis 10’000 m³/h 6 m/s,

über 10’000 m³/h 7 m/s.

⁴ Grössere Luftgeschwindigkeiten sind zulässig:

a. wenn mit einer fachgerechten Energieverbrauchsrechnung nachgewiesen wird, dass kein erhöhter Energieverbrauch eintritt;

b. bei weniger als 1’000 Jahresbetriebsstunden;

c. bei Anlagen, bei denen die grössere Luftgeschwindigkeit wegen einzelner räumlicher Hindernisse nicht vermeidbar ist.

⁵ Lüftungstechnische Anlagen für Räume oder Raumgruppen mit wesentlich unterschiedlichen Nutzungen oder Betriebszeiten sind mit Einrichtungen auszurüsten, die einen individuellen Betrieb ermöglichen.

⁶ Elektrische Energie zur Vorerwärmung der Aussenluft bzw. Erhöhung der Ablufttemperatur darf ausschliesslich bei Wohnraumlüftungsanlagen und nur so weit eingesetzt werden, wie es zur Vermeidung von Vereisung erforderlich ist. Eine Zusatzheizung mit elektrischer Energie ist nicht zulässig.

Art. 1.20 Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen (V)

Luftkanäle, Rohre und Geräte von Lüftungs- und Klimaanlagen müssen je nach Temperaturdifferenz im Auslegungsfall und -Wert des Dämmmaterials gemäss Norm SIA 382/1:2025 Ziffer 5.14 gegen Wärmeübertragung (Wärmeverlust und Wärmeaufnahme) geschützt werden. In begründeten Fällen wie z.B. bei kurzen Leitungsstücken, Kreuzungen, Wand- und Deckendurchbrüchen, wenig benutzten Leitungen mit Klappen im Bereich der thermischen Hülle sowie bei Platzproblemen bei Ersatz und Erneuerungen können die Dämmstärken reduziert werden.

Art. 1.21 Kühlen, Be- und Entfeuchten (V)

Neue oder zu ersetzende Klimaanlagen für die Aufrechterhaltung des Komforts sind in bestehenden Bauten so zu erstellen, dass entweder

a. der elektrische Leistungsbedarf für die Medienförderung und die Medienaufbereitung inklusiver allfälliger Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung und Wasseraufbereitung 12 W/m2 nicht überschreitet, oder

b. die Kaltwassertemperaturen und die Leistungszahlen für die Kälteerzeugung nach dem Stand der Technik ausgelegt sind, sowie die Planung und der Betrieb einer allfälligen Befeuchtung nach dem Stand der Technik erfolgt, oder

c. eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung installiert wird, deren elektrische Leistung den elektrischen Leistungsbedarf der Kälteerzeugungsanlage abdeckt.

Art. 1.22 Grenzwerte für den Elektrizitätsbedarf für Beleuchtung (V)

¹ Bei Neubauten, Umbauten und Umnutzungen mit einer Energiebezugsfläche (EBF) von mehr als 1000 m2 muss die Einhaltung der Grenzwerte für den jährlichen Elektrizitätsbedarf für Beleuchtung EL gemäss SIA 387/4 «Elektrizität in Gebäuden – Beleuchtung: Berechnung und Anforderungen», Ausgabe 2023, nachgewiesen werden. Davon ausgenommen sind Wohnbauten oder Teile davon.

² Die Anforderung gemäss Absatz 1 gilt ebenfalls als erfüllt, wenn mit dem Hilfsprogramm Beleuchtung der EnFK nachgewiesen wird, dass die Vorgabe an die spezifische Leistung pL bestimmt aus Grenz- respektive Zielwert gemäss Tabelle 14 der Norm SIA 387/4 eingehalten wird.

Art. 1.23 Gebäudeautomation (V)

Neubauten der Kategorien III bis XII (Norm SIA 380/1) mit mindestens 2000 m2 EBF sind mit Einrichtungen zur Gebäudeautomation auszurüsten, die folgende Überwachungsfunktionen aufweisen:

a. Erfassung der Energieverbrauchsdaten getrennt nach Hauptenergieträger;

b. Ermittlung der Energieeffizienz-Kennzahlen der Wärmepumpen und Kältemaschinen;

c. Ermittlung der Energieeffizienz-Kennzahlen von Wärmerückgewinnungs- und Abwärmenutzungsanlagen;

d. Erfassung der Betriebszeiten der Hauptkomponenten für die Aufbereitung und Verteilung der Wärme, Kälte und Luft;

e. Erfassung der wichtigsten Vor- und Rücklauftemperaturen, sowie einiger repräsentativen Raumlufttemperaturen und der Aussentemperatur;

f. benutzerfreundliche Darstellung der in a. bis e. erwähnten Daten an einer zentralen Stelle, für mindestens folgende Zeitperioden: Jahr, Monat (oder Woche), Tag, und für jeden Tag mindestens eine Periode während und eine ausserhalb Nutzungszeit;

g. benutzerfreundliche Vergleichsmöglichkeiten mit aussagekräftigen Vorperioden in der Darstellung nach Buchstabe f.

«Worum geht es?»

Jedes Gebäude soll einen Anteil des Stromverbrauchs durch eine Eigenproduktion im, auf oder am Gebäude decken.

Ausgangslage

In neuen, sehr gut wärmegedämmten Bauten kann der Strombedarf für Haushaltzwecke grösser sein als der Strombedarf für den Antrieb einer Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser. Technisch stehen heute Möglichkeiten zur Verfügung, im, auf oder am Gebäude selber Strom zu erzeugen. Deshalb ist es angezeigt, bei neuen Bauten eine entsprechende Forderung zu stellen.

Gemäss Gebäudepolitik 2050+ der EnDK sind auch bei Dachsanierungen Eigenstromanlagen vorzusehen.

Nicht berücksichtigt werden in diesem Dokument Bauten ohne Energiebezugsfläche (z.B. Landwirtschaftsgebäude, Parkhäuser).

Fakten zu Wirkung, Kosten und Vollzug

Die selber zu produzierende Elektrizitätsmenge wird auf Basis der Energiebezugsfläche berechnet. In der Regel dürften Photovoltaikanlagen (PV) eingesetzt werden. Die Integration von PV-Anlagen in Fassaden ist zulässig.

Es wird Kantone geben, welche in ihren Vorschriften auf eine Vollbelegung der Dächer bei gleichzeitiger Lockerung für die Fassaden abzielen. Dazu sind die nachfolgenden Artikel entsprechend anzupassen.

Anstelle einer Anrechnung in einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) gemäss eidg. EnG wird in Art. 1.25 Abs. 1 MuKEn eine Erleichterung für den Bau der Anlagen auf der gleichen Parzelle eingeführt.

Kantone ohne Melde- oder Bewilligungspflicht von Dachsanierungen müssen den Vollzug klären.

Grundlagen:

Grundsatz 3 der Gebäudepolitik 2050+ der EnDK.

Art. 1.24 Anforderung Eigenstromerzeugung (G)

¹ Bei Neubauten wird ein Teil der benötigten Elektrizität selbst erzeugt.

² Bei bestehenden Bauten wird nach Dachsanierungen ein Teil der benötigten Elektrizität selbst erzeugt.

³ Die Verordnung regelt Art und Umfang der Eigenstromerzeugung sowie die Ausnahmen und Befreiungen. Sie berücksichtigt dabei die Energiebezugsfläche als Berechnungsgrundlage.

Art. 1.25 Berechnungsgrundlage Eigenstromproduktion (V)

¹ Die Eigenstromerzeugung hat durch eine im, auf oder am auszurüstenden Gebäude installierte oder durch eine anderweitig auf dem gleichen Grundstück realisierte Elektrizitätserzeugungsanlage zu erfolgen.

² Bei Neubauten muss die installierte Leistung der Elektrizitätserzeugungsanlage mindestens 20 W pro m² Energiebezugsfläche betragen.

³ Bei einer Dachsanierung gilt die Pflicht zur Eigenstromerzeugung, wenn auf einer Fläche von mindestens 50 m²die Eindeckung oder Abdichtung betroffen ist, ausgenommen sind dabei Sanierungsarbeiten auf Terrassen. Die installierte Leistung der Elektrizitätserzeugungsanlage muss mindestens 10 W pro m² Energiebezugsfläche betragen. Bestehende Anlagen werden angerechnet, wenn deren Leistung nicht zur Erfüllung anderweitiger gesetzlicher Vorgaben beiträgt.

⁴ Wird die Dachfläche des auszurüstenden Gebäudes für eine Solarthermieanlage genutzt, so kann diese Fläche für die Erfüllung der Eigenstromerzeugungspflicht angerechnet werden.

Art. 1.26 Ausnahmen (V)

¹ Von den Anforderungen der Eigenstromerzeugung für Neubauten befreit sind kleine Bauten und Erweiterungen von bestehenden Gebäuden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 50 m² beträgt.

² Von der Eigenstromerzeugungspflicht ausgenommen sind Traglufthallen, Gewächshäuser mit verglastem Dach und Folientunnel und andere baulich vergleichbare Bauten.

³ Für Gebäude oder betroffene Gebäudeteile mit Objektschutzfestlegungen, z.B. von der Denkmalpflege, kann die zuständige Behörde im Einzelfall Erleichterungen gewähren.

⁴ Kann die Eigenstromerzeugung nicht mit der Belegung von Flächen mit einer Eignung «gut» bis «hervorragend» gemäss Klassierung des Bundesamts für Energie (Grundlage Webseiten: sonnendach.ch und sonnenfassade.ch) erfüllt werden, wird die Anforderung entsprechend reduziert.

Art. 1.27 Härtefälle (G)

Wird für die Umsetzung ein finanzieller Härtefall für selbstgenutztes Wohneigentum geltend gemacht, kann die Behörde einen Aufschub von bis zu drei Jahren nach der nächsten Handänderung gewähren. Sie lässt den Aufschub im Grundbuch anmerken.

«Worum geht es?»

Im Jahr 2050 sollen die Wärmeerzeugung in beheizten Bauten ohne die Verbrennung der fossilen Brennstoffe Heizöl oder Erdgas erfolgen. Neubauten sollen deshalb grundsätzlich mit erneuerbaren Heizsystemen ausgerüstet werden. Die bestehenden noch mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkessel sollen am Ende ihrer Lebensdauer durch erneuerbare Systeme ersetzt werden. Die übliche Lebensdauer eines Wärmeerzeugers beträgt 20 Jahre³. Spätestens ab 2050 sind alle Gebäude ohne CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen zu betreiben.

³ „Paritätische Lebensdauertabelle“ von Hauseigentümer- (HEV) und Mieterverband (MV)

Ausgangslage

Bereits bisher wurden aufgrund der energetischen Anforderungen an Neubauten kaum mehr Öl- und Gasheizungen installiert. Seit den MuKEn 2014 musste bei Wohnbauten bereits im Rahmen eines Wärmeerzeugerersatzes ein Anteil erneuerbare Energie eingesetzt werden. Die Erfahrung zeigte, dass die meisten Bauherrschaften vollständig auf die Systeme mit fossilen Brennstoffen verzichteten. In der Schweiz sind aktuell rund 1 Million Heizkessel für fossile Brennstoffe in Betrieb.

Fakten zu Wirkung, Kosten und Vollzug

Jedes Jahr werden rund 4-5% der Wärmeerzeuger ersetzt. Mit der MuKEn 2014 wurde eine Vorschrift mit 10% erneuerbaren Energien beim Wärmeerzeugerersatz bei Wohnbauten eingeführt. Die Erfahrung zeigt, dass mit einer solchen Regelung bereits über 80% erneuerbare Heizsysteme realisiert werden. Mit einer Vorgabe von 20% erneuerbaren Energien wird ein Anteil von über 90% erneuerbaren Heizsystemen erreicht.

Die Einführung dieses Teilmoduls in der neuen Fassung führt dazu, dass bis 2045 bei den meisten Wärmeerzeugungsanlagen die Wärme erneuerbar erzeugt wird. Die direkten CO2-Emissionen des Gebäudebereichs sollen so bis 2050 auf Null gesenkt werden, 2022 waren es noch etwa 9,4 Millionen Tonnen, 1990 waren es noch 17 Millionen Tonnen.

Der Vollzug kann in die bestehenden Abläufe sowohl beim Neubau als auch beim Wärmeerzeugerersatz (Lufthygiene, Brandschutz, Gewässerschutz) integriert werden.

Grundlagen:

Grundsatz 2 der Gebäudepolitik 2050+ der EnDK.

Art. 1.28 Neubauten (G)

¹ Der Wärmebedarf von Neubauten ist vollständig mit erneuerbarer Energie oder nicht anderweitig nutzbarer Abwärme zu decken.

² Die Verordnung regelt die Einzelheiten und die Ausnahmen.

Art. 1.29 Wärmeerzeugerersatz (G)

¹ Beim Ersatz des Wärmeerzeugers in bestehenden Bauten sind diese so auszurüsten, dass der Wärmebedarf vollständig mit erneuerbarer Energie oder nicht anderweitig nutzbarer Abwärme gedeckt wird.

² Sofern die Lebenszykluskosten für ein System mit erneuerbaren Energien mindestens 25 Prozent mehr als bei einem mit fossilen Brennstoffen betriebenen Wärmeerzeuger betragen, sind in Abweichung der Vorgaben gemäss Absatz 1 die Bauten so auszurüsten, dass mindestens 20 Prozent des massgebenden Wärmebedarfs eingespart oder mit erneuerbaren Energien abgedeckt werden. Für die Festlegung von Massnahmen gilt ein massgebender Wärmebedarf für Raumwärme und Warmwasser von 100 kWh/(m² a).

³ Wird für die Umsetzung ein finanzieller Härtefall für selbstgenutztes Wohneigentum geltend gemacht, kann die Behörde einen Aufschub von bis zu drei Jahren nach der nächsten Handänderung gewähren. Sie lässt den Aufschub im Grundbuch anmerken.

⁴ Die Verordnung regelt insbesondere:

a. die Möglichkeiten zur Erfüllung der Anforderungen;

b. die Einzelheiten, Befreiungen und Ausnahmen.

Art. 1.30 Brennstoffbetriebene Wärmeerzeuger (G)

Ab 2050 sind alle Wärmeerzeugungsanlagen, welche mit Brennstoffen betrieben werden, vollständig mit erneuerbaren Brennstoffen zu betreiben. Die nötigen Massnahmen sind rechtzeitig festzulegen und gegenüber den Behörden zu deklarieren. Die Verordnung regelt die Einzelheiten.

Art. 1.31 Spitzenlastdeckung (V)

Bei Neubauten und beim Wärmeerzeugerersatz ist der Einsatz fossiler Brennstoffe ab einer notwendigen Wärmeleistung grösser 100 kW zulässig für die Abdeckung von Spitzenlasten im Umfang von höchstens 10 Prozent des jährlichen Gesamtwärmebedarfs.

Art. 1.32 Wärmeverbund, Fernwärme (V)

Bei Neubauten und beim Wärmeerzeugerersatz können die Anforderungen gemäss Art. 1.28 und Art. 1.29 durch einen Anschluss an ein Wärmenetz erfüllt werden, wenn mindestens 70 Prozent der Wärme ohne CO²-Emissionen aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird.

Art. 1.33 Wärmeerzeuger in Neubauten (V)

Die Anforderungen von Art. 1.28 Abs. 1 sind erfüllt, wenn die Wärmeversorgung vollständig mit nachfolgenden Wärmeerzeugungssystemen erfolgt:

a. Wärmepumpe;

b. Holzfeuerung;

c. Fernwärme gemäss den Vorgaben von Art. 1.32;

d. Solarthermie;

e. nicht anderweitig nutzbare Abwärme;

f. Kombinationen von Anlagen gemäss den Bst. a bis e.

Art. 1.34 Wärmeerzeugerersatz in bestehenden Bauten (V)

¹ Der Ersatz eines Wärmeerzeugers nach Art. 1.29 ist [bewilligungs- / meldepflichtig].

² Die Anforderungen von Art. 1.29 Abs. 1 sind erfüllt, wenn die Wärmeversorgung vollständig mit nachfolgenden Wärmeerzeugungssystemen erfolgt:

a. Wärmepumpe;

b. Holzfeuerung;

c. Fernwärme gemäss den Vorgaben von Art. 1.32;

d. Solarthermie;

e. nicht anderweitig nutzbare Abwärme;

f. Kombinationen von Anlagen gemäss den Bst. a bis e.

Art. 1.35 Wirtschaftliche Unzumutbarkeit beim Wärmeerzeugerersatz (V)

¹ Die Anforderung an die Einsparung des massgebenden Wärmebedarfs oder den Einsatz von erneuerbaren Energien gemäss Art. 1.29 Abs. 2 ist erfüllt, wenn:

a. zwei Standardmassnahmen gemäss Anhang 6 innert drei Jahren ab Erteilung der [Bewilligung/Meldung] umgesetzt werden, wobei bereits getätigte Massnahmen berücksichtigt werden; oder

b. das Gebäude nach Minergie zertifiziert ist; oder

c. die Klasse B bei der GEAK‐Gesamtenergieeffizienz erreicht ist.

d. Sind Bst. a bis Bst. c nicht umsetzbar, kann die Behörde die Verwendung von erneuerbaren gasförmigen oder flüssigen sowie mit erneuerbaren Energien synthetisch hergestellten Brennstoffen gemäss den Vorgaben von Abs. 2 zulassen.

² Werden bei einem Wärmeerzeugerersatz erneuerbare gasförmige oder flüssige sowie mit erneuerbaren Energien synthetisch hergestellte Brennstoffe eingesetzt, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

a. der Einsatz dieser Brennstoffe bewirkt eine Emissionsminderung im Treibhausgasinventar der Schweiz;

b. die Herkunftsnachweise (HKN) werden von anerkannten Stellen ausgestellt;

c. die Bilanzierung wird von einer anerkannten, zentralen Stelle vorgenommen, deren Daten öffentlich einsehbar sind;

d. die HKN für die gesamte Lebensdauer des Heizkessels von zwanzig Jahren werden einmalig im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens für den Wärmeerzeugerersatz vorgelegt; und

e. die Menge der zu erwerbenden HKN in kWh werden aufgrund der Angaben im GEAK berechnet, entsprechend dem voraussichtlichen Energiebedarf für Heizung und Wassererwärmung.

³ Die Beurteilung, ob eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit gemäss Art. 1.29 Abs. 2 vorliegt, erfolgt durch einen Vergleich der Lebenszykluskosten von einem mit fossilen Brennstoffen betriebenen Wärmeerzeuger, einschliesslich der notwendigen Zusatzmassnahmen zur Erfüllung der Anforderungen gemäss obigem Abs. 1, sowie den Lebenszykluskosten von einem Anschluss an eine Fernwärmeversorgung mit erneuerbaren Energien, einer Luft/Wasser-Wärmepumpe und einer Erdsonden-Wärmepumpe gegenübergestellt, sofern diese Systeme verfügbar, zulässig und technisch möglich sind. Als massgebliche Lebenszykluskosten gelten dabei die Jahreskosten gemäss Anhang 7.

Art. 1.36 Befreiungen und Ausnahmen beim Wärmeerzeugerersatz (V)

¹ Eine befristete Befreiung von den Vorgaben nach Art. 1.29 kann für höchstens acht Jahre ab dem Zeitpunkt des Ersatzes der Wärmeerzeugungsanlagen gewährt werden, wenn:

a. ein behördenverbindlicher Energierichtplan betreffend Fernwärme gemäss Art. 1.32 vorliegt; und

b. der Anschluss des Gebäudes an ein thermisches Netz vertraglich vereinbart ist.

² Von den Anforderungen gemäss Art. 1.29 befreit sind Wärmeerzeuger, die zu mehr als 50 Prozent für die Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt werden, wenn Temperaturen von mehr als 60°C erreicht werden müssen und eine Abtrennung des Prozesswärmeverteilnetzes vom Heizungsverteilnetz nicht möglich ist.

Art. 1.37 Brennstoffbetriebene Wärmeerzeuger (V)

Gebäudeeigentümer von Bauten, in welchen am 01.01.2045 noch Feuerungen mit fossilen Brennstoffen in Betrieb sind, haben bis 31.12.2046 den Vollzugsbehörden aufzuzeigen, wie die Wärmeerzeugung ab 2050 in der betroffenen Liegenschaft vollständig mit erneuerbarer Energie erfolgt.

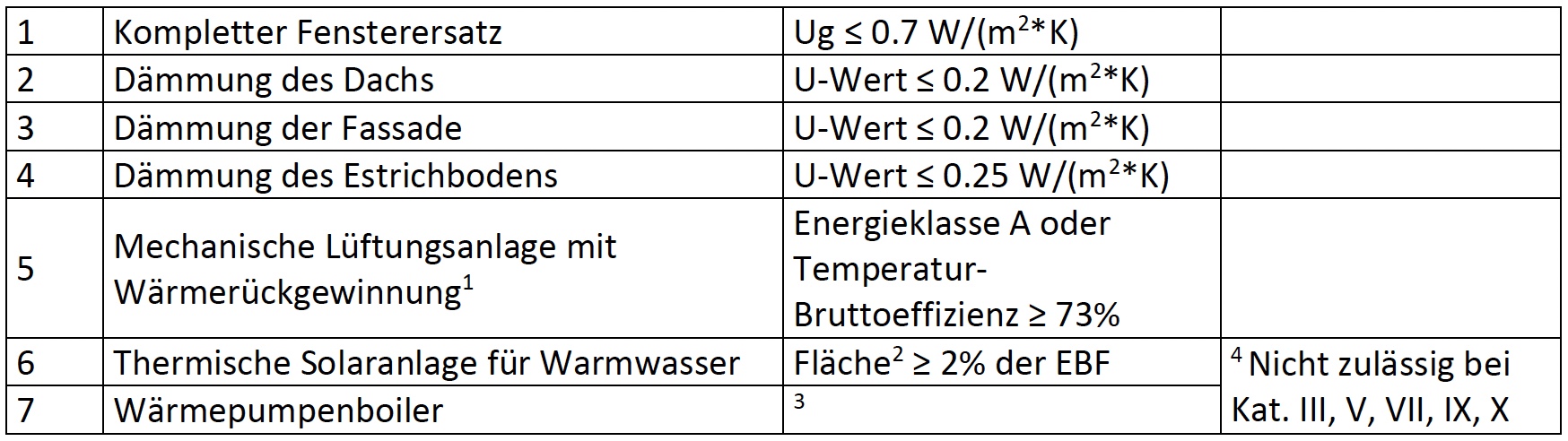

Anhang 6 Standardmassnahmen (Art. 1.35 Abs. 1)

¹ Kontrollierte Wohnungslüftung: Mindestens 90% der EBF müssen von der Anlage versorgt werden.

² Massgebend ist die Aperturfläche.

³ Wärmepumpenboiler: Die Auskühlung beheizter Räume ist zu minimieren.

⁴ Kat. III Verwaltung, V Verkauf, VII Versammlungslokal, IX Industrie, X Lager.

Anhang 7 Berechnung der Jahreskosten (Art. 1.35 Abs. 3)

¹ Die Jahreskosten der Wärmeerzeugungsanlagen ergeben sich aus der Summe der jährlichen Energie- und Betriebskosten sowie der Annuität der Investitionskosten. Förderbeiträge sind zu berücksichtigen. Für die Berechnung gelten folgende Regeln:

a. Die Abschreibung richtet sich nach der paritätischen Lebensdauertabelle des Mieterverbands und des Hauseigentümerverbands.

b. Für die Kosten der elektrischen Energie gilt der von der Eidgenössischen Elektrizitätskommission publizierte Durchschnittsstrompreis für den Standortkanton für das Standardprodukt des zutreffenden Verbraucherprofils.

c. Für die Kosten von Heizöl, Erdgas und Holz gelten die Daten des Bundesamtes für Statistik.

d. Für die Teuerung gilt der Landesindex der Konsumentenpreise.

e. Die Grundlage für die Werte gemäss lit. b–d bildet der Durchschnitt der Jahresmittelwerte der vergangenen vier Kalenderjahre.

f. Als Diskontsatz gilt der Referenzzinssatz für Hypotheken gemäss Art. 12a der Verordnung vom 9. Mai 1990 über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen.

g. Die Mehrwertsteuer wird zum im Jahr der Bewilligung der Wärmeerzeugungsanlage geltenden Satz berücksichtigt.

h. Für die CO₂-Abgabe gilt der Mittelwert zwischen dem Abgabesatz im Jahr der Bewilligung und dem Höchstsatz gemäss dem zum Zeitpunkt gültigen CO₂-Gesetz.

² Die kantonale Energiefachstelle publiziert die zu verwendenden Werte und stellt eine Rechenhilfe zur Verfügung.

«Worum geht es?»

Die graue Energie eines Produkts bezeichnet die gesamte Menge nicht erneuerbarer Primärenergie, die für alle vorgelagerten Prozesse (vom Rohstoffabbau über Herstellungsprozesse bis zur Entsorgung), inkl. Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung, erforderlich ist, also im Produkt «enthalten» ist. Mit den neuen Anforderungen werden die grauen Emissionen aus Erstellung und Rückbau von Gebäuden begrenzt. Wie in der Schweiz üblich werden diese in äquivalenten Treibhausgasemissionen ausgedrückt. Dies hat auch einen direkten Einfluss auf die graue Energie. Es soll weiterhin möglich sein, an allen Standorten Gebäude aller Kategorien zu erstellen.

Ausgangslage

Mit den bisherigen MuKEn wurde der Betriebsenergiebedarf und damit die dadurch verursachten Treibhausgasemissionen begrenzt. Dies führte zu energieeffizienten Neubauten, welche mit erneuerbaren Energien beheizt werden. Der nächste Schritt ist der Ressourcenbedarf bei der Erstellung und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen.

Minergie-ECO kennt seit mehr als 10 Jahren (seit 2011) einen Grenzwert für die graue Energie. Seit 2022 wird die graue Energie für alle Minergie-Gebäude bilanziert und ausgewiesen, seit 2023 gelten Grenzwerte. Die Methodik und die Grenzwerte der MuKEn basieren auf diesen Erfahrungswerten.

Mit Art. 45 Abs. 3 Bst. e EnG, in Kraft seit 1. Januar 2025, werden die Kantone beauftragt, Grenzwerte für die graue Energie bei Neubauten und bei wesentlichen Erneuerungen bestehender Gebäude zu erlassen.

Fakten zu Wirkung, Kosten und Vollzug

Die Grenzwerte an die graue Energie setzen einen Rahmen, dass in der Baupraxis mit entsprechenden Bauweisen und Materialien die graue Energie reduziert wird. Der wichtigste Effekt der Vorgabe an die graue Energie ist aber vorerst eine Sensibilisierung der Fachleute, welche Massnahmen in der Planung und Erstellung eines Gebäudes eine relevante Reduktion der grauen Energie bewirken. Es geht um Langlebigkeit, Materialisierung und Ressourceneffizienz. Dabei ist bei allen Materialien ein effizienter Einsatz nötig. Effiziente und langlebige Gebäudekonzepte haben ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Bilanz.

Bemerkungen zu den Vorschriftentexten

Die graue Energie wird in Treibhausgasemissionen ausgewiesen. Damit wird die Erstellungsenergie inklusive der geogenen Emissionen aus der Herstellung von Baumaterialien erfasst.

Grundlagen:

Art. 45 Abs. 1 und Abs. 3 Bst. e EnG.

Grundsatz 6 der Strategie Gebäudepolitik 2050+ der EnDK

Art. 1.38 Graue Energie (G)

¹ Bei Neubauten und bei wesentlichen Erneuerungen bestehender Gebäude ist der objektspezifische Grenzwert für die graue Energie für die Erstellung und den Rückbau von Gebäuden einzuhalten.

² Die Verordnung regelt die objektspezifischen Grenzwerte, die Einzelheiten und die Ausnahmen.

Art. 1.39 Anforderung und Nachweis graue Energie (V)

¹ Die graue Energie wird in Treibhausgasemissionen ausgewiesen.

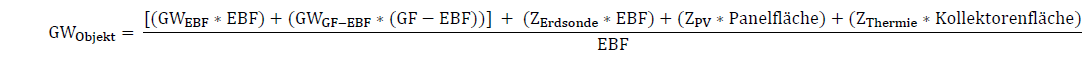

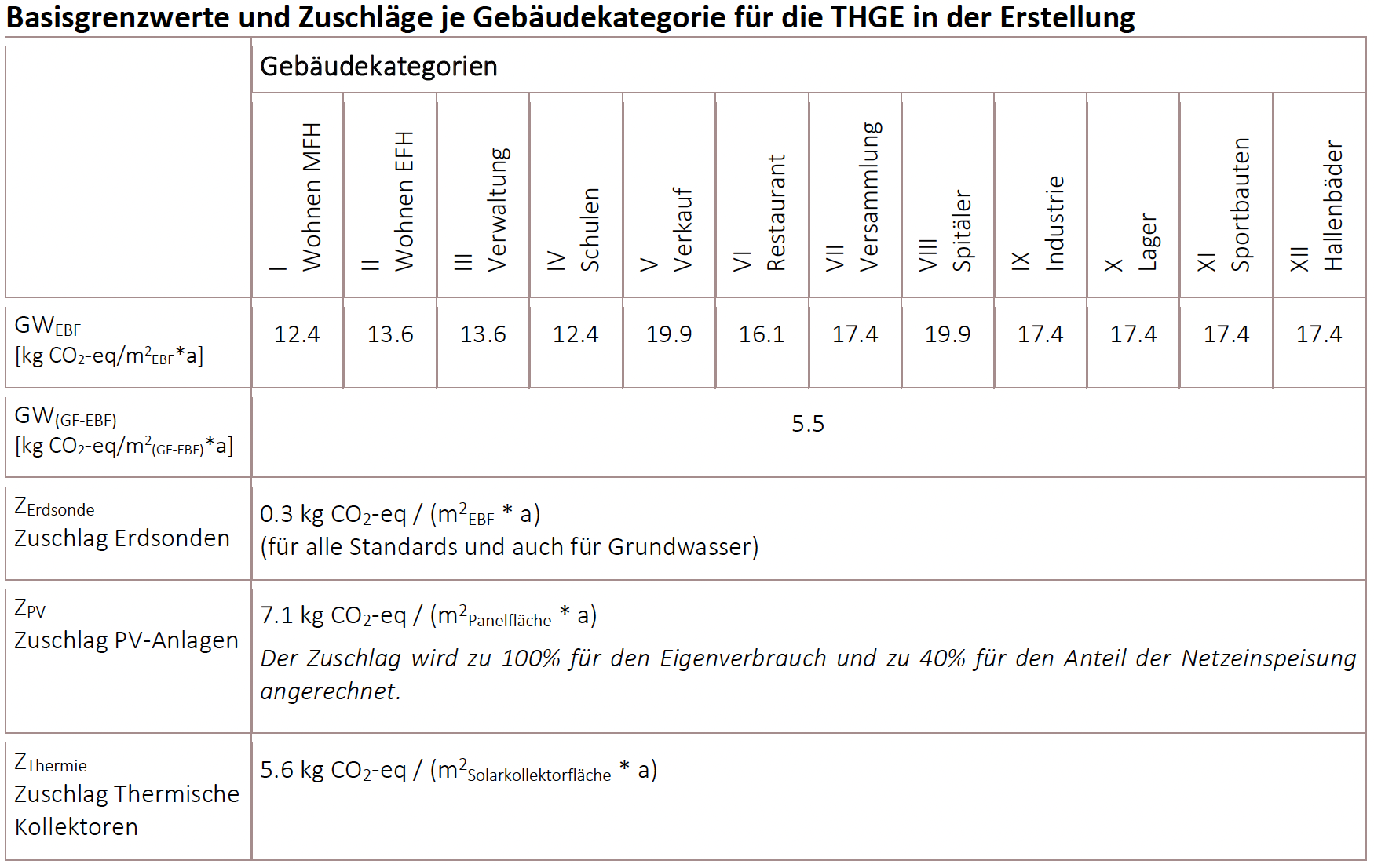

² Der objektspezifische Grenzwert in der Erstellung setzt sich bei beheizten Bauten rechnerisch wie folgt zusammen:

GWObjekt: Objektspezifischer Grenzwert

GWEBF: Grenzwert für die Energiebezugsfläche

GWGF-EBF: Grenzwert für die unbeheite Flächen (Geschossfläche – Energiebezugsfläche)

GF: Geschossfläche

ZErdsonde: Zuschlag Erdsonden

ZPV: Zuschlag PV-Anlagen

ZThermie: Zuschlag Thermische Kollektoren

³ Die Berechnung der grauen Energie erfolgt gemäss Reglement des Vereins Minergie in der Fassung gültig ab 1. Januar 2025 und der Nachweis ist mit einem darin als zulässig erklärten Ökobilanzierungstool, einschliesslich dem vereinfachten Minergie-Nachweistool, zu erbringen.

Art. 1.40 Anwendungsbereich und Befreiungen (V)

¹ Als wesentliche Erneuerungen gelten neubauartige Umbauten, wie Auskernungen und dergleichen. Sie haben die Anforderungen für Neubauten zu erfüllen.

² Von den Anforderungen befreit sind Neubauten und Erweiterungen von bestehenden Gebäuden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 50 m² oder maximal 20 % der Energiebezugsfläche des bestehenden Gebäudeteiles und nicht mehr als 1000 m² beträgt.

³ Bei unbeheizten Bauten gelten keine Grenzwerte. Es ist nachzuweisen, dass alle zumutbaren Massnahmen zur Minimierung der grauen Energie vorgenommen werden.

Art. 1.41 Härtefälle (V)

Stellen die Anforderungen eine unverhältnismässige Härte dar, kann die zuständige Behörde Erleichterungen gewähren. Es ist nachzuweisen, dass alle zumutbaren Massnahmen zur Minimierung der grauen Energie vorgenommen werden.

«Worum geht es?»

Jede Energieform ist möglichst haushälterisch zu nutzen. Durch den Ersatz der Elektro-Direkt-heizungen kann eine beachtliche Menge elektrischer Energie eingespart bzw. für effizientere Nutzungen verfügbar gemacht werden.

Ausgangslage

Bestehende Elektroheizungen (elektrische Widerstandsheizungen in diversen Ausführungsarten) sind für etwa 10% des Schweizer Elektrizitätsenergieverbrauchs verantwortlich.

Für bestehende Elektroheizungen mit Wasserverteilsystem wurde in den MuKEn 2014 eine Sanierungspflicht innerhalb von 15 Jahren ab Inkrafttreten der Gesetzesänderung vorgegeben. Gegen die entsprechende Gesetzesänderung im Kanton Zürich wurde eine Beschwerde ans Bundesgericht eingereicht (Urteil 1C_37/2022 vom 23. März 2023: Link). Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab und deklarierte die Massnahme als verhältnismässig, solange die theoretische, technische Lebensdauer der Anlagen berücksichtigt wird. Dazu wurde die paritätische Lebensdauertabelle beigezogen, die gemeinsam vom Schweizerischen Hauseigentümerverband und dem Schweizerischen Mieterverband herausgegeben wurde. Für diese Art Installationen wird mit 40 Jahren Lebensdauer gerechnet. Denn bereits 1990 beschloss das nationale Parlament mit dem Energienutzungsbeschluss strenge Einschränkungen für den Einbau von neuen Elektroheizungen. Daher werden im Jahr 2030 sehr viele bestehende Elektroheizungen bereits eine Lebensdauer von 40 Jahren erreicht haben. Die kantonalen Rechtsordnungen führten das Elektroheizungsverbot jedoch zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein, was es zu berücksichtigen gilt. Vom Einzelfall abhängig ist aber die Frage, ob sich bei der konkreten Durchsetzung der Sanierungspflicht eine Unverhältnismässigkeit ergeben könnte.

Fakten zu Wirkung, Kosten und Vollzug

Elektroheizungen und mobile Elektroöfen verbrauchen – je nach Betrachtungsart resp. Systemgrenze – zusammen zwischen 3 und 7 TWh pro Jahr. Im Winterhalbjahr sind sie für rund 20 Prozent des gesamten Strombedarfs verantwortlich. Quelle: Schlussbericht BFE Okt. 2009: Elektroheizungen – Massnahmen und Vorgehensoptionen zur Reduktion des Stromverbrauchs.

Bemerkungen zu den Vorschriftentexten

Mit einer Übergangsfrist von 15 Jahren in den MuKEn 2014 wurde den Gebäudeeigentümern genügend Zeit eingeräumt, dass sie zuerst die Gebäudehülle sanieren können, bevor sie die Heizung ersetzen. Für die MuKEn 2025 wird die Übergangszeit nun entsprechend auf 5 Jahre angepasst, so dass weiterhin die gleiche Frist zur Anwendung kommt.

Grundlagen:

Art. 45 Abs. 3 lit. b EnG.

Grundsätze 1 und 2 der Strategie Gebäudepolitik 2050+ der EnDK.

www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/de/1c_0037_2022_2023_04_27_T_d_09_30_02.pdf.

Art. 1.42 Sanierungspflicht Elektroheizungen mit Wasserverteilsystem (G)

¹ Bestehende ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen mit Wasserverteilsystem sind innerhalb von 5 Jahren nach Inkraftsetzung dieses Gesetzes durch Heizungen zu ersetzen, die den Anforderungen dieses Gesetzes entsprechen.

² Die Verordnung kann Befreiungen vorsehen.

Art. 1.36 Befreiungen (V)

Keine Frist besteht für elektrische Widerstandsheizungen, die als Zusatzheizungen zu Wärmepumpen oder als Notheizungen eingebaut sind. Beim Ersatz der ganzen Systeme oder wesentlicher Teile davon, insbesondere der Wärmepumpe oder der elektrischen Widerstandsheizung, ist die Anlage an die Anforderungen des Gesetzes anzupassen.

«Worum geht es?»

Bei Elektro-Wassererwärmern («Elektroboiler») wird, wie bei Elektroheizungen, Strom direkt in Wärme umgewandelt. Rund 4% des aktuellen Schweizerischen Stromkonsums werden dafür eingesetzt. Wie bei der Raumwärme gibt es auch für das Warmwasser deutlich effizientere Arten des Energieeinsatzes.

Ausgangslage

Eine Sanierungspflicht ist bei zentralen Elektro-Wassererwärmern in Wohnbauten möglich, für dezentrale Elektro-Wassererwärmer in den einzelnen Wohnungen von Mehrfamilienhäusern wird sie als nicht zumutbar erachtet, ausgenommen es wird das Warmwasserverteilsystem ersetzt. In diesem Fall würde der Ersatz der Einzelboiler einem Neueinbau im Sinne von Art. 1.16 Abs. 2 entsprechen und ist nicht zulässig.

Für bestehende zentrale Elektro-Wassererwärmer mit Wasserverteilsystem wurde in den MuKEn 2014 eine Sanierungspflicht innerhalb von 15 Jahren ab Inkrafttreten der Gesetzesänderung vorgegeben. Gegen die entsprechende Gesetzesänderung im Kanton Zürich wurde eine Beschwerde ans Bundesgericht eingereicht (Urteil: Link). Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab und deklarierte die Massnahme als verhältnismässig, solange die theoretische, technische Lebensdauer der Anlagen berücksichtigt wird. Dazu wurde die paritätische Lebensdauertabelle beigezogen, die gemeinsame vom Schweizerischen Hauseigentümerverband und dem Schweizerischen Mieterverband herausgegeben wurde. Für diese Art Installationen wird mit 20 Jahren Lebensdauer gerechnet.

Fakten zu Wirkung, Kosten und Vollzug

Elektro-Wassererwärmer verbrauchen pro Jahr etwa 1 Milliarde kWh. Quelle: Schlussbericht BFE Okt. 2013, «Elektrische Wassererwärmer in der Schweiz».

Die Massnahme wirkt bei zentralen Elektro-Wassererwärmern in Ein- bis etwa Vierfamilienhäusern. Die Hauptmenge der bestehenden Geräte befindet sich jedoch in grösseren Mehrfamilienhäusern, verteilt in den einzelnen Wohnungen (dezentral). Die maximale Wirkung liegt damit deutlich unterhalb der 4% des Elektrizitätsverbrauches.